«Las ikastolas fomentan el racismo y la exclusión de vínculos». Estas fueron las palabras pronunciadas por Gonzalo Anes, director de la Real Academia de la Historia española el 27 de junio de 2000. Sus declaraciones se produjeron a raíz de la presentación del 'Informe sobre textos históricos de la enseñanza media'.

Anes mostró su preocupación por la «distorsión» observada en la enseñanza de la historia. «En las ikastolas de Euskal Herria se abre una visión parcial y tendenciosa de la Historia, basada en ideas nacionalistas a favor del racismo y la exclusión de vínculos comunes», denunció.

Ante tal afirmación –originó una gran reacción entre los vascos–, los redactores de GARA Gotzon Aranburu y Txisko Fernández procedieron a repasar los capítulos dedicados a Euskal Herria en la historiografía de la última dictadura española para observar hasta dónde puede llegar la tergiversación de los hechos históricos. Recuperamos aquí el artículo íntegro que vio la luz el 29 de junio, dos días después de las declaraciones de Anes:

Así se escribe la historia

Txisko Fernández - Gotzon Aranburu

Recientemente, el director de la Academia española de la Historia, Gonzalo Anes, comentaba jocosamente que «en los años 40, cuando nosotros estudiábamos, hay que reconocer que había buenos libros». Este catedrático de Historia, título que le fue concedido en 1968 por la Universidad Complutense de Madrid, nació en 1931 y cursó sus primeros estudios en un sistema de enseñanza regido por las directrices de la dictadura franquista. En el mismo acto, Anes puntualizó que en aquellos «buenos libros» –no hizo referencia alguna que haga pensar que se refería a otros que no fueran los reglamentarios en las «escuelas nacionales»– se hacían referencias «pintorescas» a la II República, es decir, a la legalidad constitucional que fue derogada tras el golpe militar que dio lugar a una «guerra civil».

En estos días en que el debate sobre el contenido de los libros de texto que utilizan los escolares vascos ha alcanzado caracteres de verdadera ofensiva, cuajada de acusaciones sobre supuesta «manipulación» y «tergiversación», tiene cierto interés echar una mirada sobre algunas visiones que se han llegado a dar en distintos libros publicados en el Estado español sobre hechos históricos relacionados con Euskal Herria. Y para que los lectores tengan una visión cercana a aquellos «buenos libros» de los años 40, citaremos aquí algunos ejemplos sacados de las publicaciones que se editaban en ese periodo en el Estado español.

El libro ‘Vasconia españolísima’ fue escrito por monseñor Zacarías de Vizcarra y Arana y publicado en 1939, si bien en 1971 la editorial Publicaciones Españolas consideró que la obra seguía teniendo «plena vigencia» y decidió reeditarlo. Lo presentaba así el editor: «Es un libro de investigación histórica en una materia palpitante, que se mantiene en la región de los principios de la cultura patria, sin descender a ninguna clase de política, de la que el autor se mantuvo siempre cuidadosamente apartado toda su vida».

Monseñor Vizcarra y Arana nació en Abadiño en 1879, y murió en Madrid en 1963. Entre otros quehaceres, fue el elegido por el cardenal Gomá para poner en marcha, al acabar la guerra, la poderosa Acción Católica. Además, en palabras de su editor, «su vocación pedagógica le hizo distinguir especialmente al sector de la infancia», lo que le llevó a ser nombrado presidente de la Comisión Católica Española de la Infancia.

‘Vasconia españolísima’ no tiene desperdicio, pero por elegir un capítulo nos iremos al titulado así: «Cómo, a finales del siglo VI, los vascos de España entraron en Francia y fundaron la primera de todas las colonias españolas, que es la Vasconia francesa». Los párrafos que siguen, nacidos de la pluma de este ‘investigador de la historia’ son textuales:

«No son pocos los que se imaginan que el pueblo vasco es indígena de ambos lados del Pirineo, y no se le puede llamar simplemente español ni francés, por ser simultáneamente aborigen de la actual España y de la actual Francia. Queremos esclarecer este punto en el presente capítulo, demostrando que los vascofranceses son originarios de España, y señalando la época en la que pasaron a Francia los fundadores de la Vasconia francesa. Prescindimos de lo que pudo haber sucedido en las edades prehistóricas, pues nadie sabe nada fijo acerca de los sucesos de aquellos oscuros tiempos, abiertos a toda clase de hipótesis y fantasías. Lo cierto es que, en los tiempos históricos, no se encuentra indicio alguno de la existencia de poblaciones vascas en Francia, hasta que pasaron a esta los vascos de España».

«Los vascofranceses son originarios de España. (...) Prescindimos de lo que pudo haber sucedido en las edades prehistóricas, pues nadie sabe nada fijo acerca de los sucesos de aquellos oscuros tiempos, abiertos a toda clase de hipótesis y fantasías»

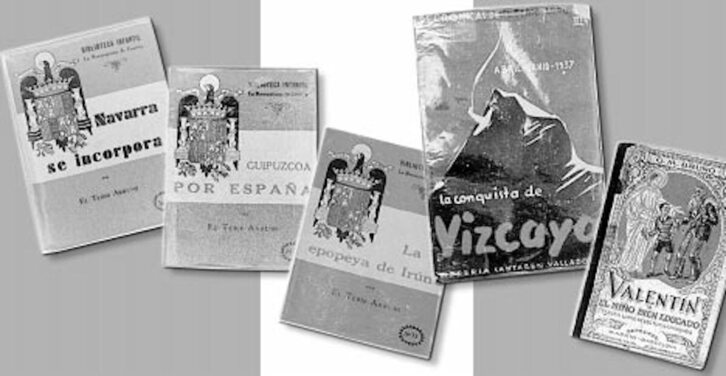

Saltando a través de los siglos, veamos cómo cuenta El Tebib Arrumi –seudónimo de Víctor Ruiz Albeniz, abuelo del actual presidente de la Comunidad de Madrid José María Ruiz Gallardón–, cronista oficial del ‘bando nacional’, el episodio del bombardeo y destrucción de Gernika el 26 de abril de 1937 en su libro ‘La conquista de Vizcaya’, publicado en 1938. La ‘crónica’ fue publicada, entre otros, en los periódicos ‘Faro de Vigo’, ‘Domingo’ y ‘El Diario Vasco’.

Por ser testimonio quizás «más pintoresco» –según entiende Anes– recogido en la historiografía españolista todavía reciente, nos centraremos en el capítulo que El Tebib Arrumi dedica a la «conquista» o «reconquista» de la villa foral:

«Iba yo en un carro blindado, que se situó a menos de un kilómetro de Guernica, y hasta allí llegaba el calor de las hogueras de Guernica, producido por los nacionalistas, no dejando indemne más que el hospital y media docena de casas contiguas. Lo curioso es que antes de entrar nosotros, con veinticuatro horas de anterioridad a nuestra toma de Guernica, ya se hablaba en la Cámara de los Comunes en Inglaterra y en los periódicos ingleses y franceses de nuestro salvaje proceder al destruir esta sede nacionalista (...). Cabe que cuando entremos en Guernica se estudien las condiciones del siniestro, siendo facilísimo comprobar cómo las voladuras e incendios no han podido producirse de arriba a abajo y de fuera a adentro, sino al contrario. Aún hay otras poderosas razones que revelan la falsedad de las afirmaciones de los separatistas vascos: ¿para qué íbamos a bombardear Guernica si no era objetivo militar? Si algo teníamos necesidad de bombardear era Durango y su región, ya que allí había enemigo numeroso (...) Allí sí se precisaba la acción de la Aviación y, sin embargo, no pudimos realizarla y tuvimos que apoderarnos de la ciudad en indescriptible alarde de valor y pujanza (...). No, no hemos sido quienes hemos destruido Eibar y Guernica; como no hemos destruido jamás un pueblo español, sencillamente por serlo».

«Cabe que cuando entremos en Guernica se estudien las condiciones del siniestro, siendo facilísimo comprobar cómo las voladuras e incendios no han podido producirse de arriba a abajo y de fuera a adentro, sino al contrario»

La cifra de muertos superó el millar en el bombardeo de Gernika por la Legión Cóndor alemana y aviones italianos, aliados de ‘los nacionales’. En el caso de Durango, los bombardeos aéreos registrados el 26 de abril causaron, solo entre los vecinos que se hallaban en el interior de la iglesia de Santa María, 300 muertos.

Durante la presentación del informe de la Academia española de la Historia, el martes, apuntaba Gonzalo Anes que hay que luchar contra la ignorancia, pero que lo más difícil es corregir los conocimientos falseados aprendidos como verdaderos. Por muy difícil que sea, en Euskal Herria se está haciendo un gran esfuerzo para configurar nuestra propia ‘historia real’. Así se escribe la historia. Y ese es el reto de las generaciones más jóvenes.