El afgano que orbitó la historia

El 30 de agosto de 1988, millones de afganos luchaban por hacerse un hueco frente a un puñado de televisores para contemplar el milagro. ¿Realmente había un pastún en el espacio exterior? Hablamos con el cosmonauta afgano.

Abdul Ahad Mohmand recuerda hoy todo aquello desde su casa en Stuttgart (Alemania), donde vive desde hace casi treinta años. Le pedimos que empiece por el principio. Su primera bocanada de aire la da en 1959, en una aldea perdida al sur de Kabul. Su fecha exacta de nacimiento es un misterio (lo es para la mayoría de los afganos), así que su madre decide que el 1 de enero es un día tan bueno como cualquier otro para celebrar un cumpleaños. En Sardeh (así se llama su aldea), sueña con volar cuando ve esos aviones sobre su cabeza; del espacio, aún nada. «¿Cómo enterarse en un lugar al que no llegan ni la televisión ni los periódicos?», dice el pastún.

Kabul es otra cosa. Afganistán es un país oficialmente neutral que cortejan tanto Washington como Moscú, por lo que la ayuda fluye en caudal desde ambos grifos.

Hay autopistas hasta la capital, y ahí desembocan en largas y arboladas avenidas, librerías con volúmenes en inglés y ruso, relojerías con escaparates repletos de relojes Vostok, y lo que es más importante: hay escuelas. Mohmand aprende allí el dari –la lengua nacional de Afganistán– y se le da bien lo de estudiar. Una recién estrenada cadena de televisión ofrece las primeras imágenes del espacio, de los que van y vuelven. Puede que el gran viaje del de Sardeh empezara en ese momento.

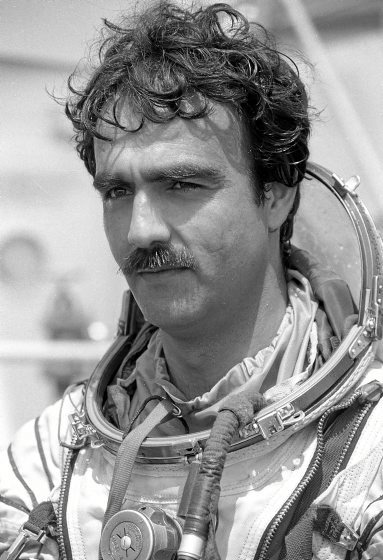

Acaba la Secundaria en el 76 y de ahí al Politécnico de Kabul, pero le llaman a filas en el 78, justo después del golpe militar que catapulta al poder a los comunistas. Afganistán ya no es un país neutral y Mohmand, que luce ya un bigote tan poblado como sus cejas, es enviado a la URSS para recibir educación militar en las escuelas de aviación militar de Krasnodar y Kiev. A su vuelta, la Fuerza Aérea Afgana no será más que el penúltimo paso antes del despegue más definitivo; el último es la academia de aviación militar más prestigiosa al este del Muro: ni más ni menos que la Yuri Gagarin de Moscú. Hasta su cierre en 2011, una miríada de retratos jalonaba las paredes de una institución que presumía de haber formado a más de setecientos «Héroes de la Unión Soviética». También colgaba la de Mohmand.

Son tres intensos años hasta graduarse en el 87 y será uno de los ocho seleccionados entre cuatrocientos voluntarios que sueñan con subir al espacio. Los afortunados lo harán gracias a Interkosmos, el programa de la URSS para poner hombres de fuera de sus fronteras en órbita. El pastún dice guardar «un grandísimo recuerdo de aquello».

Fue en abril de 1967 cuando la URSS y otros ocho países (Bulgaria, Cuba, Rumanía, Hungría, Mongolia, Polonia, Checoslovaquia y la RDA) firman el que será el mayor programa de colaboración espacial de la historia al que se irán sumando nuevos miembros. Que países como Afganistán, Siria, Mongolia o Vietnam pudieran mandar a alguien al espacio era un favor que se devolvía con una lealtad incondicional. De paso, también se recordaba al resto del mundo que el comunismo era una senda que podía conducir al hombre hasta el cielo y más allá. Para Mohmand solo hay un último obstáculo: entre los ocho seleccionados se encuentra otro afgano, un tayiko llamado Mohamed Dauran que pilotaba un MIG 21 y tenía más contactos en el Gobierno. Ambos saben que corre por la mejor calle en el esprín espacial, pero una inoportuna apendicitis impedirá que la foto de Dauran acabe colgando de las paredes de la academia Yuri Gagarin. Para el pastún empieza ya la cuenta atrás.

Despegue. «Tras muchos años de estudio y preparación, no es hasta que estás a punto de entrar en la nave cuando sabes que tu sueño de ir al espacio se convertirá finalmente en realidad», ratifica el cosmonauta desde Stuttgart. Ocurrió en la madrugada del 29 de agosto de 1988 en el cosmódromo de Baikonur (actual Kazajistán), y en compañía del ucraniano Vladimir Lyakhov y el ruso Valery Polyakov. Es la tripulación de la Soyuz TM-6. Su misión es sencilla: acoplarse a la estación espacial MIR, donde conducirán «unos experimentos astrofísicos, biológicos y médicos» y volver a casa sanos y salvos. Mohmand se llevó una bandera afgana y dos copias del Corán, aunque el título de «primer musulmán en el espacio» ya se lo había robado tres años atrás Sultan bin Salman al Saud, un notable de la satrapía saudí que viajó con los americanos, claro. El sirio Mohamed Faris fue el segundo, y el tercero Musa Manarov, un azerí que se encontraba en la MIR cuando llegó el pastún. El encuentro se riega con té afgano que prepara el visitante. Es la primera vez que se sirve en gravedad cero.

«Desde el espacio se ven las cosas de otra manera. Miras al planeta y la mente se te inunda de sentimientos nuevos: no hay países ni fronteras, solo ves la Tierra. Y toda ella es tu casa», dice Mohmand. Suena a tópico, pero seguro que es así. Heela Najib, la hija del entonces presidente afgano, tenía once años. La afgana recuerda que la sentaron en el suelo junto al resto de los niños de su escuela frente a un televisor de veinticuatro pulgadas para ver el lanzamiento. «Todo aquello fue muy emocionante y un momento de enorme orgullo por haber llegado al espacio gracias a la amistad soviética», asegura Najib desde Zürich, vía telefónica.

«Tomad a vuestro vecino de la mano, deponed las armas. Resolvamos nuestros problemas a través del diálogo». Esas fueron las líneas que resumían el mensaje del primer afgano en el espacio a su pueblo. Pero el caos es total cuatrocientos kilómetros bajo sus pies. Dice Ahmed Rashid –escritor, periodista, así como uno de los mayores expertos en Afganistán– que, antes de la guerra, los islamistas apenas tenían apoyo entre la sociedad afgana, que fue el dinero y las armas aportados por la CIA el que decantó la balanza. Según datos de ACNUR, la ayuda a los muyaidines entre 1986 y 1989 superó los mil millones de dólares. Todo valía en aquel nuevo frente de la Guerra Fría.

Aterrizaje. Lo de subir al espacio es como lo del Everest, que luego hay que bajar. Al poco de desacoplarse de la MIR, la tripulación de la Soyuz descubre que los motores auxiliares no dan la potencia suficiente para llegar hasta la atmósfera. Es el propio Mohmand quien sugiere pasar a control manual.

«No podíamos aterrizar así que decidimos esperar otras veinticuatro horas hasta que nos encontraran un sitio. El problema era que no teníamos ni oxígeno ni agua suficientes», recuerda el pastún. Aún desconoce cuál fue la causa de aquel problema, pero sí que estuvieron a exactamente dos segundos del desastre. «Si no hubiéramos desactivado el piloto, automático los motores se habrían desprendido siguiendo el programa y no habríamos alcanzado la atmósfera». Dicho de otra forma: la Soyuz sería hoy un pedazo de chatarra espacial orbitando la Tierra con tres esqueletos a bordo.

El feliz aterrizaje en la estepa kazaja se produce poco antes de la medianoche del 6 al 7 de septiembre, tras un vuelo de ocho días veinte horas y veintiséis minutos. Dice Heela Najib que su padre llamó personalmente a la madre del cosmonauta para comunicarle la buena noticia y tranquilizarla. Ya en Kabul, el recibimiento empieza en el aeropuerto; luego atravesará la ciudad, saludando desde un Volga verde oliva sin capota enfundado en el uniforme azul de la fuerza aérea. Le escolta una legión de motoristas en trajes blancos; a ambos lados de la carretera, frente al televisor o con la oreja pegada a una radio, pastunes, tayikos, uzbekos, baluches, hazaras, turcomanos… todos los afganos, hasta los kirguises de Wajan o los nómadas kuchis, sienten la llegada del héroe como suya. Pero una tormenta de artillería sobre la capital afgana les recuerda que la guerra continúa.

Es en el 89 cuando Gorbachov ordena la retirada de las tropas soviéticas del país, pero los combates se intensifican entonces entre las fuerzas gubernamentales y las facciones rivales afganas. Mohmand es nombrado Viceministro de Aviación Civil, pero no durará más de seis meses en el cargo. En 1992 arranca la guerra civil entre las diferentes facciones muyaidines. El cosmonauta se encuentra en un viaje de negocios en India y ya no volverá a casa, sino a Alemania, donde pedirá asilo político. Dice que necesitaría horas para explicar todo aquello, pero que hará un resumen:

«El país quedó dividido: una provincia para cada señor de la guerra, todos combatiendo entre sí, siguiendo las directrices de sus respectivos patrocinadores extranjeros que interferían en los asuntos de Afganistán. Arruinaron el país y murió mucha gente».

A punto de jubilarse, Mohmand sigue trabajando de contable en una empresa de Stuttgart, donde vive con su mujer y sus tres hijos. De vez en cuando le invitan a alguna conferencia sobre el espacio, pero esa es hoy toda su vinculación con ese mundo.

Cuando llegó a Alemania, dice, la mentalidad de la Guerra Fría seguía en vigor. «Fueron muy distantes conmigo así que pensé que era mejor alejarme de ellos y cerrar aquel capítulo». En abril de 2013, volvió a Afganistán invitado por el presidente Karzai para celebrar el veinticinco aniversario de su aventura espacial. En las imágenes vemos que ha perdido el bigote y casi todo el pelo, pero no ha ganado un solo kilo desde aquellos días en la MIR. Durante la recepción, vuelve a leer el mensaje de paz que ya lanzara desde el espacio. Provoca la nostalgia por un momento feliz, pero también el escalofrío al comprobar que esas líneas siguen aún vigentes. Que nada ha cambiado desde entonces.

«Musikarik ere ez genuen sortzen; honek ez zeukan etorkizunik»

Arma, tiro, pum!... y al plato

Anne Rearick, la niña salvaje que se enamoró de Euskal Herria

«Soy afgana y no necesito un hombre a mi lado»