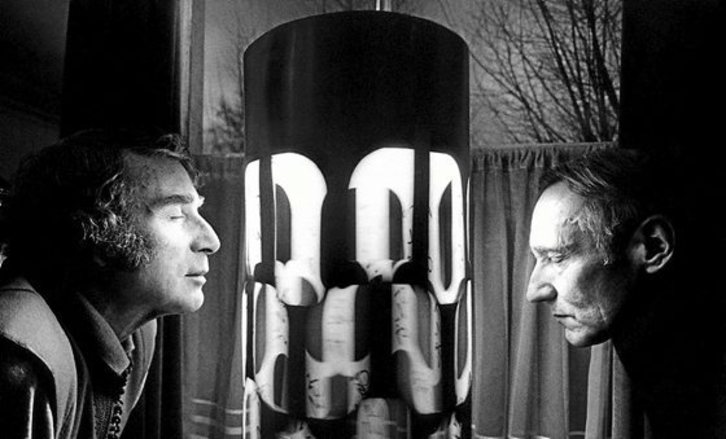

En 1960, el artista y escritor Brion Gysin inventó, con ayuda del ingeniero Ian Sommerville, una fascinante Máquina de los Sueños, un cilindro vertical que gira emitiendo patrones de luz estroboscópica que estimulan las ondas alfa en el cerebro del espectador, con lo que se supone que experimentará alucinaciones tras mirar el aparato con los ojos cerrados unos minutos. Así lo explican al menos en el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), donde estos días se puede probar el invento, que viene acompañado de la maravillosa fotografía de Gysin y Burroughs frente al Dream Machine, obra de arte que hay que observar con los ojos cerrados, según su inventor.

Alucinados o no, podemos imaginarnos a Quim Torra y Pedro Sánchez a lado y lado de la máquina. Uno cierra los ojos y ve a hordas de independentistas tomando la calle y el territorio tras una sentencia condenatoria del TS. El otro baja los párpados y ve un independentismo reducido a un 20% y un regreso a la «normalidad autonómica». Como si no hubiese presos políticos o como si hace un año Felipe de Borbón no hubiese reventado la posibilidad de un futuro en común.

Atrapado por la máquina de los sueños, Sánchez se compara de forma estúpida con Canadá, inmune a la diferencia entre un Estado federal y la realidad española. Pero hará mal el independentismo en rechazar de plano el paralelismo quebequés. De la mala gestión –y peor digestión– del referéndum de 1995 viene el desierto posterior, dramáticamente reflejado en los últimos resultados electorales. El Parti Québécois lleva dos décadas hablando solo a los suyos, que son cada vez menos.

Con la máquina de los sueños en marcha, el statu quo sonríe. No es descartable que Sánchez acabe abrazando el ultimátum de Torra y aproveche el envite catalán para adelantar unas elecciones a las que necesita acudir con galones antiindependentistas. Pero una cosa son las tribulaciones gubernamentales y otra la comodidad con la que el Estado reposa en la situación actual. Por tanto, es normal fijar el foco en el soberanismo.

Y más después de un aniversario del 1-O que ha dejado un pésimo regusto. No hace falta entrar en disquisiciones morales sobre la violencia –menos a raíz de unos incidentes magnificados hasta límites insospechados– para reconocer que las imágenes del pasado lunes no reconfortan. Pero se entiende que ocurra, pues no deja de ser el reflejo de lo que se pudo ver en el discurso de Torra del martes: no hay plan. De hecho, no lo hay desde la noche misma del 1-O. No habrá remedio sin admitirlo.

Si algo se ha ganado el independentismo tras el 1-O es que sus líderes le hablen con claridad. No ocurre en un Govern en el que la distancia entre la retórica y la actuación diaria crece exponencialmente. Adornar cada nueva cesión con una retórica resistente no sirve de nada ante la evidencia de que no es posible, ahora mismo, implementar la República. No se critica la cesión, sino el velo tras el que se intenta esconder la impotencia.

No es fácil reconocerlo, pues aceptarlo supone no solo asumir algunos de los errores de la gestión que siguió al 1-O –una autocrítica que, en público o en privado, nadie evita–, sino admitir que, una vez pasado el momentum del año pasado, los números del referéndum no dan para constituir una República. La represión del 1-O, los reiterados incumplimientos del Estado y su negativa demofóbica a una negociación real legitiman la independencia. Quien opine lo contrario, que empiece a defender con todo el referéndum acordado. Pero el problema no es de legitimidad, sino de fuerza, de capacidad efectiva para hacer realidad aquello que se reivindica. Seguir hablando de implementar el mandato del 1-O, como hace incansablemente Torra, no servirá más que para seguir alimentando la frustración constatada estos días.

Es verdad que ERC ya ha dado pasos en ese sentido, pero también tienen mucho por aclarar. Nadie sabe cómo se implementa la República de Torra, pero nadie tiene tampoco la fórmula para ensanchar la base soberanista, obsesión de ERC, que juega con la idea de volver a las urnas para intentar dar el sorpasso que siguen anunciando las encuestas y que Puigdemont les arrebató inesperadamente el 21D. ¿Para qué? ¿Para intentar nuevas aritméticas parlamentarias? ¿Nuevos tripartitos? Sería legítimo, desde luego, pero estaría bien que lo aclarasen.

De hecho, y más allá de posibles pactos de gobierno, restablecer la interlocución con grupos como los Comuns y el PSC en Catalunya –al margen de lo que ocurra con Madrid– es una forma de neutralizar a Ciudadanos, partido con el que la política es imposible. La diálectica es una quimera en un Parlament enfangado por los naranjas, que convierten cualquier pleno en un lodazal.

No será fácil hacerlo en pleno invierno de las relaciones entre JxCat y ERC. La interminable lista de agravios mutuos solo puede superarse mediante un ejercicio empático que entienda las razones del otro y perdone sus errores. Es probable que ERC no acertase al no apoyar a Puigdemont a finales de octubre, cuando estaba a punto de convocar elecciones. Y ahora es JxCat la que puede estar equivocándose manteniendo una retórica que no casa con su práctica diaria y que busca poner en evidencia constantemente el posibilismo de ERC. Más allá de los siempre presentes llamados a la unidad, aprender a trabajar juntos de nuevo es uno de los grandes retos del independentismo; sobre todo de sus dirigentes.

Porque solo un trabajo en común que parta de un análisis compartido podrá empezar a definir una dirección estratégica que brilla por su ausencia y que el independentismo requiere a gritos. Luego vendrá el debate sobre para qué debe servir la sentencia del TS, si para lograr un nuevo momento como el del 1-O o si para ensanchar la base soberanista –como ocurrió con la sentencia contra el Estatut–. Pero para dar ese debate es necesario llegar en pie al día de la sentencia. Y el calendario lo controla un Estado que no tiene prisa ninguna mientras la máquina de los sueños siga girando.

«Decimos ‘agur’ como toca, era el momento y preferimos dejarlo aquí»

Los Chikos del Maíz declaran una «tregua indefinida» con cameo de Oskar Matute

Zetak convierte el Nafarroa Arena en un akelarre de sensaciones

Cautela vecinal en Bilbo al iniciar Agaleus los trámites para instalarse en Zierbena