Enseñar aprendiendo

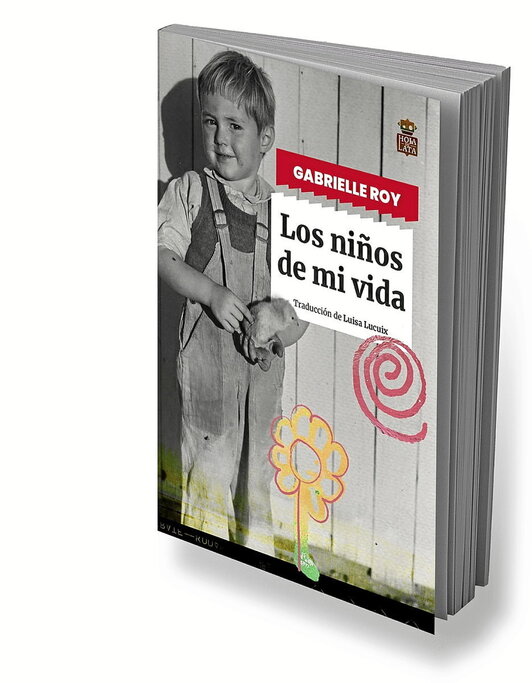

Aquella bisoña pero ilusionada profesora, de nombre Gabrielle Roy, que durante los años treinta comenzó a ejercer dicha disciplina en el medio rural canadiense, décadas más tarde se consagraría como una de las escritoras más representativas del país norteamericano. Un reconocimiento alcanzado gracias, entre otros destacados méritos, a su experiencia en las aulas volcada en 1977 en las hojas de “Los niños de mi vida”, obra articulada en torno a algunos episodios significativos que enfrentó en primera persona.

Los pupitres de este libro no están ocupados por rostros de tez blanca impoluta ni relamido peinado, en su mayoría pertenecen a una población infantil de extracción humilde, consecuencia por igual de una situación económica precaria o por su condición de inmigrantes. Una naturaleza común de la que se vale la autora para, más que señalar aquellos problemas de adaptación, desplegar todos los condicionantes, ya fueran sociales, familiares o emborronados por los prejuicios, que maniataban su singladura escolar. Lejos de la jerarquización que tiende a imponer el hecho educativo, la escritora -y al mismo tiempo protagonista- se esmerará en hallar ese cordón que le conduzca a comprender las vicisitudes propias de sus estudiantes hasta el punto de convertirla al mismo tiempo en emisora y receptora de enseñanzas.

Una empatía, representada en ocasiones como un difícil equilibrio entre la afectividad y el papel de maestra, que se cuela también a través de una narración cálida que, a pesar del entorno árido en el que florece, es capaz de hacer brotar una cómplice sonrisa en cualquiera que se acerque a su lectura. Humanidad que logra insonorizar cualquier tabú endosado a quienes, por encima de cualquier otra consideración, son seres desvalidos desposeídos también del interés necesario para desvelar el motivo de una errática formación, casi siempre dictada por calamidades ajenas a su control.

Sin obviar la melancolía que en tantas ocasiones significa la a veces infructuosa tarea de prender luz a los caminos oscuros que por desgracia dirimen el destino de los más frágiles, la autora transforma su disección de la labor educativa en un ejercicio de lúcida sensibilidad. Una iluminadora experiencia que funciona como una no menos emotiva simbología de la propia vida porque, aunque aquellos instantes de fogosa emoción estén llamados a perder su fulgor con el paso del tiempo, resultan el aliento imprescindible para descubrirnos a nosotros mismos en los demás.

«Se trata de echar un poco la mirada atrás, lo justo para que no nos dé tortícolis»

«Sobre muchos sobrevivientes quedó esa idea tan perversa y pérfida de ‘algo habrás hecho para sobrevivir’»

Low-tech komunitatea

Consejos para gozar y comportarse en la mesa