Centenario de ‘El gran Gatbsy’, el delincuente romántico

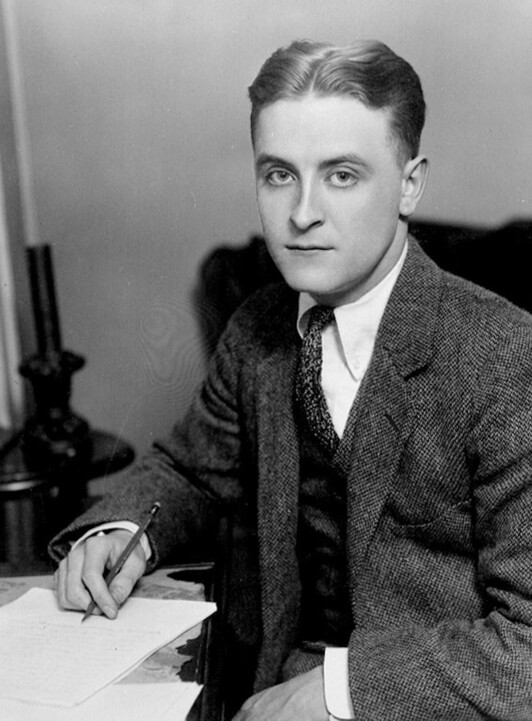

Hace cien años se publicaba por primera vez ‘El gran Gatsby’, una novela firmada por F. Scott Fitzgerald (1896-1940) y que atravesaría la displicente acogida de sus coetáneos para acabar alojada en el Olimpo literario bajo el merecido reconocimiento de su talento y capacidad analítica.

Tres años después de que se pusiera la primera piedra del emblemático edificio Chrysler, icónica construcción a la que King Kong se encaramó para intentar eternizar su amor carnal, un personaje de ficción, Jay Gatsby, encarnó el reverso de aquellos felices años veinte estadounidenses que aspiraban a poblar de desinhibidas pasiones unas calles adornadas por rascacielos que desobedecían la aritmética arquitectónica como celebración de opulencia. Un perpetuo día de fiesta que pronto evidenció su raquítico don de la inmortalidad, una jubilosa condición enmudecida por la llegada del ‘crack del 29’ que oficiaba de despertador de un sueño que, probablemente, nunca existió.

La biográfica ficción

El por aquel entonces veinteañero F. Scott Fitzgerald, asiduo a esas descocadas fiestas que inundaban la orografía estadounidense, escondía tras su pose de dandy irreverente –firmante ya de un par de libros recibidos con una estimable acogida– el sarcasmo suficiente como para ser consciente de su papel desempeñado como espectador privilegiado de un ejercicio de degradación moral colectiva, al mismo tiempo divertimiento para sus itinerarios nocturnos y decadente inspiración para su escritura.

Ni West Egg, localidad ficticia de Long Island, ni Nick Carraway, narrador y personaje, ni por supuesto su enigmático protagonista, Jay Gatsby, existieron en la realidad, pero sin embargo en todas esas figuras no es difícil descubrir episodios biográficos de su autor: ya sea su alistamiento en el ejército durante la I Guerra Mundial, la instrucción académica en una universidad prestigiosa y elitista, como Princeton, y sobre todo su amor absoluto por una Ginevra King a la que siempre se vio obligado a conquistar a través de su ascenso en la escala social. Todos hechos intercambiables, alterando únicamente los nombres, respecto a los desplegados a lo largo de la que iba a ser su gran obra, un manuscrito que ya desde su propia concepción fue investida por su realizador como ‘algo extraordinario, bello y simple’.

Padre de una obra maestra

Más allá del sobresaliente ejercicio de retratar aquella sociedad, su época, y por encima de todo las miserias agolpadas entre banquetes, risotadas y negocios expresos, las páginas del libro significan un suspiro existencialista sobre el sentimiento de pérdida, referido por igual a unos ideales diluidos en busca de un considerado bien mayor o del desvanecimiento de la inocencia entre el recital de falsas caretas con las que medrar. Un fatalista destino que, pese a ser recorrido entre joyas, billetes y mansiones, su colofón viene rubricado por la misma incertidumbre que asola a cualquier individuo, sin importar su condición.

Probablemente lo que diferencia a la genialidad del buen hacer es, más allá del resultado obtenido, la determinación por saberse de antemano apta para zarpar con rumbo hacia la excelencia. Cuando Fitzgerald comenzó a teclear ya le había indicado a su editor –del que tomaría la recomendación de una mayor recreación descriptiva– la convicción de dejar atrás ese título de abanderado de una generación, cosechado por sus dos obras anteriores, sobre todo con ‘A este lado del paraíso’, para encaminarse hacia algo menos limitador y extraordinario. El resultado era la constitución de la nueva novela americana, una capaz de desplegarse entre tramas folletinescas pero dotadas de un fuerte carácter simbolista y un decidido calado reflexivo.

Una luz que alumbra sombras

A pesar de su tibio recibimiento, con excepciones como la admiración profesada por el poeta T.S. Eliot, quien evidentemente rastreó las referencias contenidas a ‘La tierra baldía’, sería años más tarde, con la llegada de una II Guerra Mundial que desmoronaba aquel frágil palacio de cristal que apaciguaba a los ciudadanos, cuando su revelador diagnóstico abandonaría el relativo anonimato. Su ritmo sincopado, como si de corcheas de música jazz se tratase, y la acumulación de perfiles humanos que cohabitaban entre ellos, se convirtió en un genial mapa que descubría la desazón sobre la que se erguía un ‘sueño americano’ donde anidaba el clasismo y proyectaba su presente a través de los andrajos vestidos por los fantasmas del pasado.

‘El gran Gatsby’, pese a ser ideado en los años 20, y significar una cirugía de lo que supuso esa época, también como el bautismo de todo un modus vivendi aspiracional, contiene esa naturaleza universal que todas las grandes obras albergan. El fogonazo que desprende su instantánea es en paralelo la radiografía de una sociedad construida alrededor de apariencias y muros demarcados por el origen y la clase social. En esa disputa convertida en un constante baile de disfraces, la aparente carta de amor insatisfecha que enuncia el libro se manifiesta como la tumba del idealismo. Un paisaje donde el destino romántico se anuncia con margaritas marchitas y aquella lejana luz verde que se atisba desde una lujosa mansión, no es más que el bello reflejo legado por un continuo naufragio.

Diez bandas navarras rinden homenaje al trovador Fermin Balentzia con un disco tributo

La autopsia confirma el crimen machista en Barakaldo; detenido un hombre de 27 años

El equipo de gobierno de Iruñea pide la dimisión de Ibarrola y Adanero por «difundir bulos»

EH Bildu ganaría en la CAV y subiría en Nafarroa, según un sondeo de Aztiker