Esta ola cambia las reglas de un juego al que nadie quiere ya jugar

La presente ola ha cambiado el panorama, pero todavía no sabemos qué suelo pisamos. Las visiones optimistas a medio plazo se solapan con las alarmistas a corto. Ambas tienen sentido en un momento complejo al que las instituciones no aciertan a responder.

Vivimos, con permiso de la irrupción del coronavirus en nuestras vidas en marzo de 2020, el momento más complejo de la pandemia. Teníamos un guion: los casos empezaban a subir, le seguían las hospitalizaciones, se tomaban una serie de restricciones –siempre como reacción, nunca como anticipación– y a las dos semanas, con la cifra de fallecidos subiendo preocupantemente, los casos empezaban a bajar.

Teníamos nuestra rutina pandémica. No era buena, pero sabíamos a qué atenernos. La vacuna cambió las reglas del juego de una forma inteligible, pero la presente ola ha roto previsiones, modelos, proyecciones y paciencias. La cartografía con la que navegábamos la pandemia ha envejecido a un ritmo obsceno y nos hemos quedado sin mapas. No está fácil hallar una estrella polar que sirva de guía.

A vista de gráfico

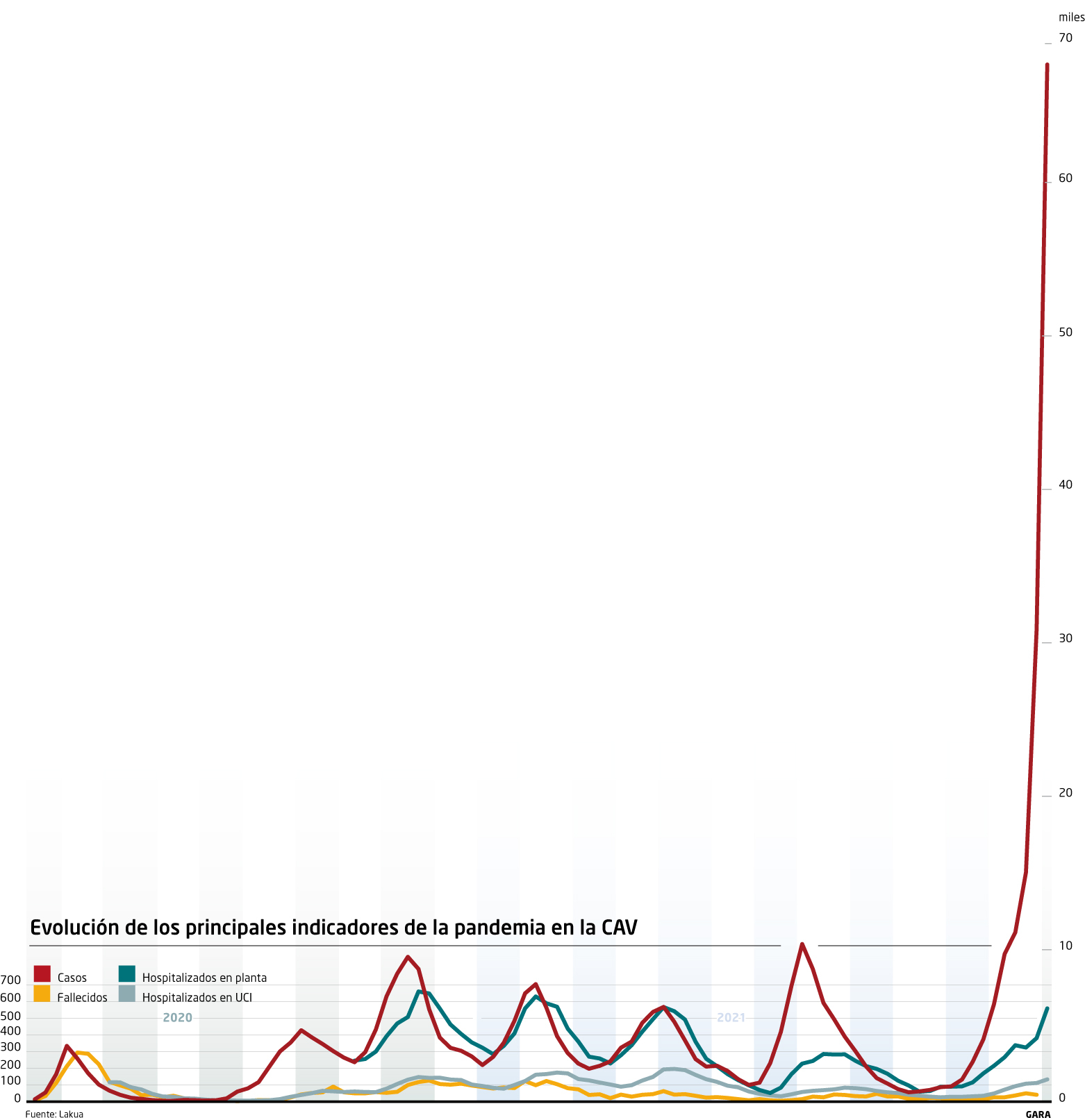

La paradoja del momento puede observarse de forma gráfica en la peculiar imagen que acompaña este texto. En realidad son dos gráficos superpuestos. A la izquierda, la escala que se aplica al número de ingresados en planta, en UCI y los fallecidos. A la derecha, la escala para el número de casos semanales. Los datos son los de la CAV, pero sirven para toda Euskal Herria y más de media Europa.

La pequeña trampa sirve para mostrar que la correlación entre casos e impacto sanitario, que se mantuvo en las primeras olas, empezó a romperse de forma evidente en la ola de este verano –el penúltimo pico–. Los casos subieron del mismo modo que en olas anteriores –incluso un poco más–, pero las hospitalizaciones y las defunciones subieron muchísimo menos que en los picos hasta entonces registrados. El efecto de una vacunación que fue extendiéndose conforme avanzaba el verano resultó clave.

Pero todavía faltaba el plato fuerte, que ha llegado con el invierno, la irrupción de una variante cuyo nombre parece sacado de una novela de ciencia ficción, el desmantelamiento de buena parte de los equipos de rastreo y la ausencia de restricciones efectivas. Este combo, en el que las responsabilidades todavía están por dirimir, ha roto las reglas del juego del mismo modo en que la línea roja rompe los límites del gráfico inferior y se eleva hasta el titular de esta página. Después de cuatro semanas de crecimiento exponencial, la semana pasada se registraron 67.573 casos positivos. Conviene recordar que, unidos a los datos de Nafarroa, suponen el 13,5% de los casos registrados en toda la pandemia en Hego Euskal Herria. Con una tasa de positividad en torno al 35% y el rastreo colapsado, los positivos reales son muchos más.

La primera parte de la paradoja es que semejante explosión de positivos no se ha traducido en un impacto sanitario proporcional al registrado en olas previas. La segunda parte es que, pese a que los casos graves son muchos menos en relación a los positivos, la curva de hospitalizados está alcanzando ya la de otras olas. Y va a seguir subiendo hasta que la curva de casos no empiece a bajar, por lo que es fácil prever semanas complicadas en los hospitales.

Será difícil que falten camas para enfermos de covid, pero toca preguntarse de dónde se van a quitar esas camas y esos recursos si la presión sigue aumentando. Porque mientras tanto, la cantidad de positivos se ha llevado por delante no solo a los equipos de rastreo –desmantelados en gran medida a final de verano–, sino a la Atención Primaria al completo.

Dos lecturas válidas

De esta radiografía se derivan dos lecturas. Hay quien ha visto en la variante ómicron el final de la pandemia. Es una hipótesis válida a medio plazo. Será la realidad la que la confirme o no, pero es cierto que, si la evolución de los virus tiende a formas más benignas para facilitar la transmisión –cuanta menos afección genere en el cuerpo infectado, más fácil podrá propagarse–, ómicron puede ser un eslabón crucial en este camino.

A pie de calle, o mejor dicho, a pie de ambulatorio, la lectura es inevitablemente otra. La falta estructural de recursos y estrategia sobre lo que debe ser Atención Primaria, unida a la falta de previsión –se ha dejado subir la curva mientras se perdía el tiempo con medidas inútiles como el pasaporte o la mascarilla en exteriores, en vez de reforzar los equipos de rastreadores– han llevado al colapso de los centros de salud. Las consecuencias van mucho más allá del covid y afectan al grueso de la sociedad, para la que conseguir una cita presencial con su médico de cabecera se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza.

Entonces, ¿ahora qué?

La confusión es lógica, y el hartazgo, comprensible. En estas mismas páginas se suceden noticias relativamente optimistas sobre el medio plazo y titulares a corto plazo irremediablemente alarmantes sobre una presión hospitalaria al alza y un desborde absoluto de la Atención Primaria. Ambas realidades existen. Es probable que, como se dice, la gente no tenga ya la cabeza para mensajes complejos, pero la realidad, tozuda, es retorcidamente compleja, y no ofrece fórmulas mágicas para salir del atolladero.

Conjugar el corto y medio plazo es tan difícil como necesario, ahora mismo. Por ejemplo, quitar el peso del seguimiento de asintomáticos a la Atención Primaria, con el nivel actual de contagios, puede tener todo el sentido del mundo, pero de poco servirá si, como parece, es solo una medida desesperada ante el colapso evidente, tomada con la esperanza de que todo volverá a su cauce cuando pase la ola.

El anhelo no puede ser, a estas alturas, volver a lo anterior. Ese lugar ha dejado de existir.