Una larga historia de superación y penurias

Esta será la segunda vez que el Tour tome la salida desde Euskal Herria, pero han sido muchas más las ocasiones en las que ha estado de paso, dejando tras de sí historias de todo tipo: ciclistas en autobús en la etapa más dura de la historia, el homenaje y martirio de la mayor leyenda del ciclismo vasco o la exhibición de un estadounidense que pagó caro su alarde.

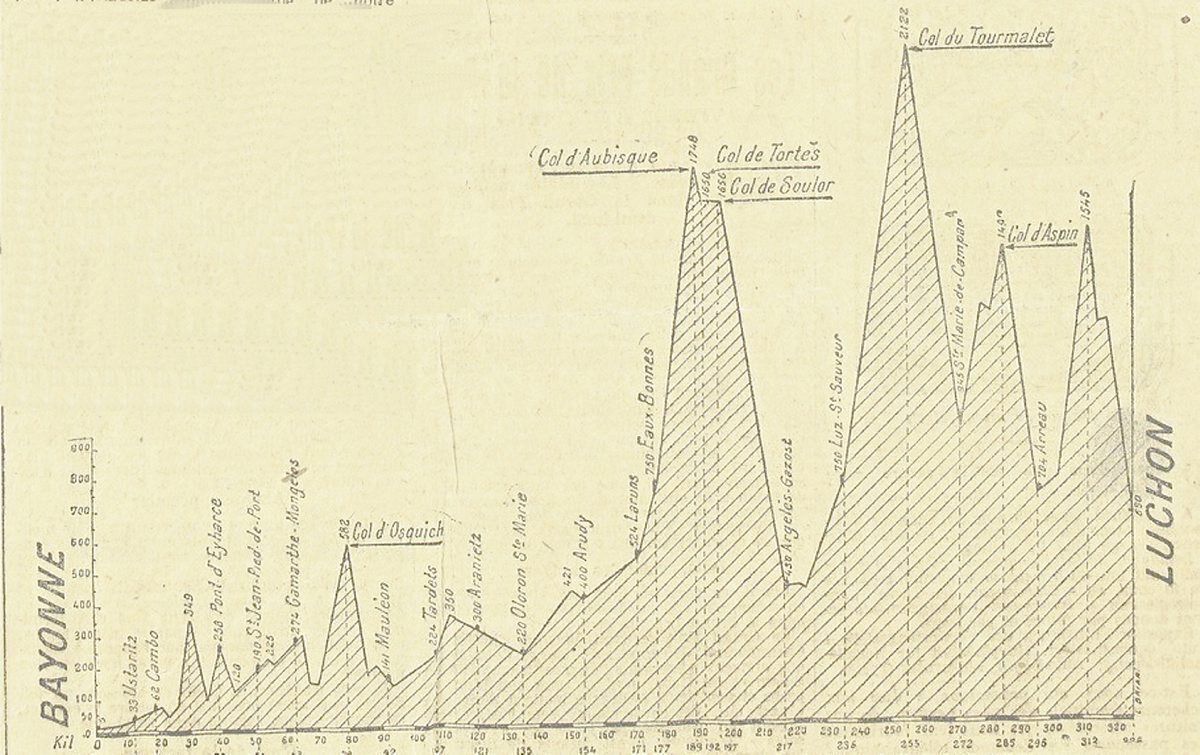

La etapa más dura de la historia

Baiona-Luchon (326km)

10ª etapa del Tour. 6 de julio de 1926

«No me interesa el Tour. Solo es espectáculo». La frase la firmó el ciclista Simon Yates durante una entrevista de pretemporada en 2019. El ciclismo nació como un espectáculo periodístico envuelto en papel de deporte de supervivencia, por decirlo de forma positiva, y el Tour, como su principal exponente. Así, la Grande Boucle fue la primera en introducir grandes pasos de montaña y en escribir las principales páginas de la historia de este deporte. Y, entre ellas, destaca una que tuvo origen en Euskal Herria.

En 1920, la etapa más larga de la historia del Tour terminó en Baiona tras 482 kilómetros. Con ese récord en el bolsillo, la localidad vasca se propuso contar también con la jornada más dura de la historia. El 6 de julio de 1926, la 10ª etapa del Tour salió de Baiona. Y está considerada como la más dura en sus 120 años de historia. La etapa podría dividirse en dos partes. La primera, nada menos que 190 kilómetros llanos (solo dos etapas de la edición de 2023 superan ese kilometraje), a lo que le seguían casi 140 kilómetros más en los que superar Aubisque, Soulor, Tourmalet, Aspin y Peyresourde. En total, más de 6.000 metros de desnivel. Sin embargo, ni los puertos ni la longitud (no eran pocas las etapas de más de 400 kilómetros) fueron las mayores dificultades de aquella jornada.

No fue el día más largo, tampoco fue el que creó las mayores diferencias entre los ciclistas y, probablemente, los haya habido peores en términos climáticos. Si aún hoy permanece rodeada de un aura mística es porque ofreció un resumen de todo lo que dibuja la grandeza y dureza del ciclismo.

Las crónicas periodísticas de aquel día reflejan lo vivido por los 76 corredores que partieron de la capital labortana, en la que tomaron la salida a las 02.00 de la madrugada. Las fotografías atestiguan que, ya entonces, y a pesar de la hora, la afición vasca inundaba las aceras para ver a los ciclistas. Además de las habituales cámaras, lámparas o bombas, los ciclistas se presentan en la salida con muchos complementos para combatir la lluvia y el frío: chubasquero, gorro, gafas, mallas, rodilleras... En total, unos 16 kilos extra que hay que transportar puerto arriba, puerto abajo.

Las primeras gotas llegaron en Laruns, con las rampas iniciales del Aubisque. Olvídense del cambio electrónico. Por aquel entonces, los ciclistas se debían bajar a toda prisa de la bicicleta para girar su rueda trasera y poner un desarrollo más adecuado a los desniveles que debían afrontar. A partir de Eaux-Bonnes, la tormenta convirtió el camino –sterrato lo llamaríamos ahora–, en un río de lodo. «En el camino a los puertos, ahogados por nubes o neblina, la visibilidad no superaba los 50 y a veces los 30 metros», contó entonces Gabriel Hanot, periodista del “Mirror of Sports”.

Lucien Buysse, podio en las dos ediciones anteriores y octavo en la general a más de 22 minutos de Van Slembrouck, saltó en solitario hacia la cima. Conocía la etapa a la perfección. Era la sexta vez que disputaba el mismo recorrido. Y, al mediodía, bajo aguanieve, alcanzó la cima del Aubisque con 1:42 de ventaja sobre Huyse y Parmentier, y 2:37 sobre Dejonghe. Ottavio Bottecchia, ganador de las dos últimas ediciones, pasaba ya a más de ocho minutos. Como veremos más tarde, eran sus últimas horas de sufrimiento. Al menos sobre una bicicleta.

El Tourmalet todavía se tornaría más complicado: «El camino está lleno de baches, agravado por los coches que siguen la carrera, que se atascan y se deslizan peligrosamente al borde de los barrancos. El barro se incrusta en los piñones y cadenas de las bicicletas. Los ciclistas se bajan de la máquina para limpiarlos, a veces se orinan encima, y no pueden volver a subirse a la silla, paralizados por el cansancio y el desánimo», cuenta Jean Roussel en “Érase una vez el Tour de Francia”. La carrera se convirtió en una prueba de lo que hoy sería skyrunning, pero empujando una bicicleta de hierro pesado. Odile Taillieu corona por delante de Buysse. El resto, a una decena de minutos.

A pie del col d'Aspin, Taillieu, que había bebido agua helada, sufrió un cólico y se desplomó. Ahí se terminó su carrera. A partir de aquí, la única competencia de Buysse fueron las inclemencias meteorológicas. Tras más de 17 horas a una media por debajo de los 19km/h, aventajó en casi 26 minutos al segundo clasificado. Se vestiría un maillot amarillo que ya no soltaría hasta París.

Las crónicas de aquella etapa recogen con todo detalle la preparación de los ciclistas. Cloroformo para las encías, analgésicos, linimento para las rodillas, cerveza, vino, whisky y, pese a no ser el elemento principal que llegaría a ser en décadas posteriores, anfetaminas. Esto era parte del menú de aquella jornada, sin escándalos. Otro de los trucos fue orinar sobre sus manos congeladas para hacer funcionar los cambios de la bicicleta.

Cada uno con su fórmula, 54 de los 76 corredores que habían partido cruzaron la meta de Luchon, pero no todos habrían completado el recorrido. Aún de madrugada, miembros de la organización recorrían las cunetas y los caminos buscando a ciclistas que habían abandonado. Por la noche, un conductor de autobús se presentó ante la organización preguntando a ver quién le abonaba el dinero que se le debía tras haber transportado a once ciclistas que se fueron sin pagar. Otros muchos usaron vehículos privados para llegar a la meta. Al parecer, solo los cinco primeros realizaron toda la etapa. «No, de verdad, esta etapa fue demasiado dura», escribió en su crónica de “Vélo” Charles Ravaud.

Adiós de Bottechia. Ganador de los dos Tours anteriores, el primer ‘campionissimo’ italiano Ottavio Bottecchia fue una sombra de sí mismo en las primeras diez etapas de aquella edición. Así que nadie se sorprendió al enterarse de que él era uno de los que no había alcanzado la meta. Persiguió a los primeros durante buena parte de la etapa, pero se bajó de la bici antes del Peyresourde y se juró a sí mismo que jamás volvería a tan inhumana prueba. De hecho, nunca volvería a participar en el Tour.

Se pasaría las siguientes cinco semanas luchando en la cama de un hospital contra una neumonía. Pero no sería esta la razón de no volver al Tour. El 15 de junio de 1927, cuando preparaba su intento para recuperar el maillot amarillo, se le encontró moribundo cerca de una carretera de Gemona del Friuli con la cara destrozada. Se habló de un accidente en el que se había caído de la bicicleta, a pesar de que la máquina fue encontrada varios metros apartada de él. También se publicó que un campesino, dueño de un campo, le confundió con un ladrón de frutas y le golpeó en la cabeza dejándolo moribundo. Después corrió la versión de que un marido celoso lo mató por, supuestamente, acercarse a su mujer.

Finalmente, se supo que sufrió un ataque a manos de milicias fascistas. Bottecchia era abiertamente socialista, cosa que nunca ocultó, y esto no le favoreció en la Italia de Mussolini, donde nunca corrió el Giro como parte de un equipo profesional, sino solo de “desiderati”. Sirvió de correo en la I Guerra Mundial llevando noticias de un lado al otro del frente en su bicicleta. No era “il campionissimo” que necesitaba la Italia de Mussolini. Su muerte fue reconocida muchos años más tarde por un campesino local en su lecho de muerte, aunque esta versión es muy débil y a día de hoy sigue sin ser oficial.

Homenaje y tortura

Argelest-Gazost-Iruñea (262km)

17ª etapa del Tour. 17 de julio de 1996

Larrau es un infierno. Un puerto de esos donde la bicicleta del cicloturista apenas avanza, los kilómetros se hacen interminables y, si es en pleno julio, el asfalto parece derretirse bajo las ruedas. Y tú con él. Es lo que debió pensar Miguel Indurain, el mejor “cicloturista” vasco de la historia, aquel 17 de julio de 1996.

La jornada se presentaba con un recorrido que ahora, en 2023, solo 26 años después, se antoja imposible. 262 kilómetros entre Argeles-Gazost e Iruñea, tres puertos de primera categoría –Soulor, Aubisque y Soudet– y otro más fuera de categoría –Larrau–, además de uno de segunda –Marie Blanque– y otro más de cuarta, el alto de Garralda. Un diseño poco común, con la dureza acumulada en la primera parte y luego un largo recorrido favorable desde la cima de Larrau hasta la capital navarra.

La cita se preparó durante meses. Indurain llegaba al Tour con la intención de convertirse en el primer ciclista en conquistar seis veces la carrera francesa. En ese intento ya habían caído antes Anquetil, Merckx e Hinault. Y la organización quiso colaborar llevando la última etapa de montaña de aquella edición hasta la puerta de la casa de Indurain. De forma literal, los ciclistas pasaron por el portal de Atarrabia. Toda una fiesta para las cerca de 250.000 personas que, según estimaciones de la época, presenciaron la llegada del pelotón a la capital navarra. Un homenaje que se convirtió en tortura.

El del Banesto se había despedido de su sueño de lograr el sexto Tour a las primeras de cambio, cuando en Les Arcs, en la primera jornada montañosa, cedió más de cuatro minutos. Pese a mejorar en el resto de jornadas alpinas, salió de allá octavo, a 4;38 de Bjarne Riis, líder y, a la postre, ganador del Tour.

La víspera de la jornada navarra, la carrera llegaba a Hautacam. Allí Indurain volvió a flaquear y a dejarse más de dos minutos. Ya nadie confiaba en verlo vestido de amarillo por las calles de Iruñea. Sin embargo, el homenaje seguía en pie. Y siempre queda la esperanza de que triunfase en casa. Pero, preguntado la víspera por las opciones de ganar en la Avenida Pio XII, fue claro. «Me conformo con llegar».

Y en Larrau se repitió la historia. Los más fuertes de ese Tour eran Bjarne Riis, Jan Ullrich, Richard Virenque, Laurent Dufaux, Peter Luttemberger, Piotr Ugrumov, Luc Leblanc y Fernando Escartín.

Detrás quedaba el otro protagonista vasco del Tour, Abraham Olano, que arrancó la jornada en segunda posición y se mostró muy agresivo, en contra de su voluntad, durante los primeros compases junto a su compañero Tony Rominger. «Hicimos la reunión la víspera y todo fue bien, lo que pasa que ese día a la mañana vino con cara de póquer Juan Fernández (su director). Nos dijo: ‘Oye, hay que atacar hoy en Marie Blanque…’, a casi 200 kilómetros de meta», cuenta el donostiarra. La orden llegaba de Giorgio Squinzi, jefe del Mapei. «No hemos venido a hacer segundos. Venimos a ganar el Tour». Rominger y Olano se inmolaron y la onda expansiva se llevó con ellos al de Atarrabia.

Se mascaba la tragedia. El hueco creció y creció hasta que en medio de Larrau, con la afición enfervorizada a la vista del paso del Tour, Miguel Indurain llegó a decir ‘no’ con la cabeza. Un ciclista que apenas se movía encima de la bicicleta iba aquel día completamente descompuesto.

Iba roto, vacío, ajeno a la carrera, sufría para seguir la rueda de Olano y Rominger para ceder, más de cien kilómetros después, ocho minutos y medio ante los mejores de la carrera. «Ahora es la carrera la que me gana a mí. Otros años también era duro, pero ahora es peor. Algún año tenía que ser», señalaría en meta.

Aquel día subió al podio, invitado por el líder Bjarne Riis, para recibir el calor de su gente. Y con la humildad, a veces excesiva, que ha caracterizado siempre a Indurain, resumió el resultado. «No hay que tener miedo a perder. De hecho, yo he perdido muchas más carreras de las que he ganado».ç

Con la clavícula rota, orina negra y sin dientes

Pau-Baiona (197km)

23 de julio de 2003

Más duro o, al menos, más difícil que cualquier puerto suele ser, para muchos, la primera semana del Tour. Unos 180 corredores con las fuerzas intactas tratando de meterse en las posiciones delanteras del pelotón. Y no, no hay espacio para todos. La edición de 2003 no fue distinta. El Fassa Bortolo de Alessandro Petacchi tenía el «treno» montado y, cuando apenas restaban 400 metros de la primera etapa, una caída en la parte delantera del pelotón hizo que decenas de corredores, sin margen de maniobra, cayeran como si de fichas de dominó se tratasen.

Entre ellos el estadounidense Tyler Hamilton, gregario de Lance Armstrong durante los primeros años de dominio del de Texas, rival en la carretera después y enemigo para la posteridad. El americano, que para entonces ya se había distanciado de Armstrong en busca de éxitos propios, corría para CSC. E hizo todo aquel Tour con la clavícula derecha fracturada. «No quería rendirme. Al principio pensé con certeza que había terminado. Pero había tres médicos y uno estaba un poco optimista y dijo que la clavícula todavía estaba unida; tenía una fractura en V, pero dijo que estaba relativamente estable. Si no me estrellaba de nuevo, probablemente permanecería unido. Dijo que, si podía manejar el dolor, entonces tal vez sería posible continuar». Y eso es lo que hizo. “Manejar” el dolor.

Tomó la salida de la segunda etapa «a ver qué pasaba» y se dio cuenta de que «podía soportar el dolor». Aquella etapa, pero, era «sencilla». ¿Podría con la montaña? Su director, Bjarne Riis, le aconsejó volver a casa y recuperarse. Se negó. La octava etapa sería la prueba de fuego. 220 kilómetros con el Galibier y meta en Alpe d'Huez. Allí volaría el vizcaino Iban Mayo. Hamilton no flaqueó, llegó con el resto de favoritos. Bastante tenía con aguantar. «La primera semana casi me bajo de la bicicleta. Me levantaba con dolores terribles», cuenta.

En los Pirineos, sin embargo, comenzó a padecer más. No era capaz de estar con los mejores. Llegó a la 16ª etapa en séptimo lugar, a más de nueve minutos. Los ciclistas partieron de Pau, con destino a Baiona. Una etapa dura, de diseño atípico. Con el Soudet y el infrautilizado y durísimo Bagargi en la parte central del recorrido. Desde allí, casi 90 kilómetros hasta meta sin apenas dificultad.

Bagargi fue la clave de la jornada, cuando Hamilton demarró y dejó la compañía de sus compañero de fuga. Abrió hueco en las duras rampas del puerto, con sus 8,8 kms al 9,2% de pendiente media y a partir de ahí hizo una contrarreloj hasta la capital labortana. Por detrás, Euskaltel, que corría en casa y veía amenazadas las plazas de Mayo y Haimar Zubeldia, organizaba la persecución. A pesar de ello, la afición vasca, vestida de naranja, hacía un pasillo de honor a Hamilton. Después se sumaría Telekom, que tenía en Erik Zabel una opción de victoria de etapa. Nadie fue capaz de echar mano al ciclista del CSC, que entraría con los brazos en alto en Baiona y terminaría el Tour en cuarta posición.

Pero no es oro todo lo que reluce. Según explicó después, apretó los dientes con tanta fuerza por el dolor que tuvo que tapar o reemplazar 11 de ellos tras la finalización de la carrera. Y, sin embargo, aquello no fue lo más oscuro.

Y menos en la primera década de este siglo. En 2013, durante el juicio por la Operación Puerto, contó su verdad sobre aquella época. Fue paciente de Eufemiano Fuentes entre 2002 y 2004 y en aquella etapa con final en Baiona la gasolina era súper, tras una transfusión. Tras su gran resultado, volvió al Tour en 2004 con la convicción de luchar por todo, pero se tuvo que bajar al final de la segunda semana. «Con las reinfusiones de sangre tuve un problema grave en julio de 2004 durante el Tour. Me sentí enfermo y con fiebre. Creo que la sangre estaba deteriorada o mal manipulada. A la media hora de la transfusión fui al baño y la orina me salía de color negro». Confesó haberse realizado un total de 15 transfusiones.

Su carrera como corredor terminó por completo en 2009 tras un nuevo positivo por esteroides, que le conllevó una sanción de ocho años por reincidente, que a la postre se transformó en una sanción de por vida. Solo entonces confesó todo y arrastró con él a Armstrong: «Le vi inyectarse EPO más de una vez. Todos lo hicimos. Lo hizo como yo, muchas veces».

«Musikarik ere ez genuen sortzen; honek ez zeukan etorkizunik»

La firma femenina del universo

«Me resulta curiosa la idea de que yo tengo una identidad y la gente blanca no la tiene»

Arma, tiro, pum!... y al plato