«La riqueza de las celebraciones de cada pueblo es lo que falta en un mundo cada vez más globalizado»

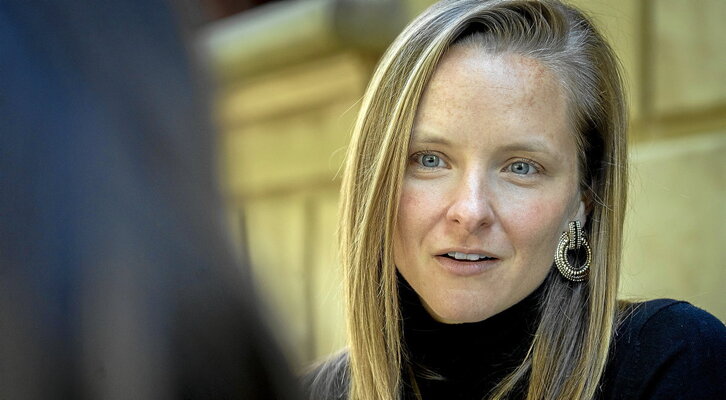

Marty Buckley finalizó el pasado mes de abril la gira de presentación de su segundo libro por Estados Unidos, tras la cual regresó a Donostia. En su libro «The book of pintxos» ha recogido la explicación, la historia y la receta de cada uno de los pintxos más conocidos de algunos lugares de Euskal Herria. Hablamos con la periodista gastronómica de libros, de gastronomía vasca, de cambios en la sociedad y de la ciudad en la que vive.

Marty Buckley (Alabama, 1984) sabe que cocinar no (solo) es seguir una receta paso a paso. Le gusta fijarse en lo que se hace en cada pueblo, en el contexto de cada plato y en los alimentos de cada temporada. Cuando llegó a Euskal Herria, hace veinte años, tenía claro que quería escribir un libro sobre su gastronomía, pero también tenía la sensación de que antes debía conocer a la gente, las costumbres y los alimentos de aquí. Y eso es lo que hizo. Escribió su primer libro, “Basque Country: A Culinary Journey Through a Food Lover’s Paradise” en 2018, tras comenzar a vivir en Donostia y participar en varios proyectos. Recientemente, Marty Buckley ha publicado su segundo libro, “The Book of pintxos”. Escritos ambos en inglés, el primero ha sido traducido al castellano, pero tiene una espina clavada porque no hay edición en euskara.

En su día a día, se dedica al periodismo gastronómico en su blog, en redes sociales o realizando diferentes colaboraciones. Entre el cuidado de sus hijas y sus proyectos personales -creó la International Vermut Society-, intenta sacar tiempo para entrar en la cocina. Fascinada por la cultura vasca, ha conocido muchos de nuestros pueblos intentando atrapar historias ligadas tanto a la cocina como a la tierra.

Estamos en una cafetería de Donostia y parece que se siente como en casa, pero es de Alabama. Cuéntenos como aterrizó aquí. Siempre digo que fue por suerte. Todo empezó con un Erasmus, cuando tenía 20 años. Tenía muy claro que quería hacerlo en Madrid, pero, por suerte, me tocó Iruñea y esa fue mi introducción a la cultura y al pueblo vasco.

¿Qué fue lo que más le impactó de Euskal Herria? ¿Y qué le atrapó para decidir quedarse? Después del Erasmus volví a Alabama, acabé la carrera, nació mi primera hija y empecé mi trayectoria laboral. Pero siempre pensaba en cómo hubiera sido mi vida diaria en Euskal Herria, cómo sería la forma de vivir aquí. Me habían llamado la atención cosas concretas, como la gastronomía, el idioma, la cultura… pero todo me impactó y sabía que quería volver. Encontré la manera y llegué aquí en el año 2010 con el que entonces era mi marido y mi hija de 2 años. Ese fue el comienzo de todo. Al principio tenía contemplado estar un año, y luego otro… y ya han pasado casi catorce.

¿En qué se diferencia nuestra forma de vivir? Una de las primeras cosas que me llamó la atención fueron los bares y la vida en la calle; todo el mundo siempre tiene quince minutos para tomarse algo; la gente, cuando acaba el día, está en la calle con los niños o tomándose algo en una terraza… No es la vida de: casa-coche-trabajo; trabajo-coche-casa.

Empezó vendiendo helados en La Concha. ¿Qué tal fue esa experiencia? Llevaba viviendo unos tres años aquí. A mí me encanta comer de todo, pero sobre todo lo dulce y la repostería. Para mi gusto, no tenéis mucha variedad de repostería, no me atrae mucho el hojaldre. Pensé: ‘Quiero que haya estos helados aquí’ y decidí hacerlos yo misma.

Fue intentar emprender algo pequeño, intentar vender en la calle; en aquel momento fue un tópico, la gente podía montar proyectos de comida ambulante. Entonces empecé a hacer cookies con helado, ice cream sandwich se le llama, que es algo supertípico de Alabama. Si lo haces bien, es un producto muy laborioso porque tienes que hacer la masa de la galleta, la galleta, el helado, lo juntas y lo vendes. Fue un verano de mucho trabajo, pero también resultó muy guay la experiencia de estar todo el día en la calle hablando con la gente. Conocí a un montón de gente interesante y eso me abrió las puertas a un proyecto de polos, Pololo. Después de esto, empecé a trabajar como repostera principal en The Louf con mis amigos.

En la cafetería era hacer todo a escala más grande. Estuvo muy bien, porque me dejaron libertad para montar la carta de repostería de un sitio nuevo y pude tomar las decisiones creativas. Estaba haciendo las cosas básicas que se siguen manteniendo, como el cookie o el brownie, aunque cada semana hacía cosas diferentes: donuts de distintos sabores, pancakes, bizcochos de muchas capas... Fue bonito, porque podía experimentar.

Luego llegó su primer libro, «Basque Country: A Culinary Journey Through a Food Lover 's Paradise», donde recoge 94 recetas procedentes de las siete provincias vascas. En realidad no son solo recetas, porque tiene mucha presencia el contexto, la historia... ¿Con qué intencionalidad lo escribió? Con la misma intención que la de los helados: eso tenía que existir y no existía; entonces decidí hacerlo. Ya siendo una enamorada de Euskal Herria, había leído todo lo que había en inglés, que eran como tres libros sobre la cultura vasca y la gastronomía. Luego leí todo lo que había en castellano y vi que no había ningún libro que juntara las recetas más básicas y que las vinculara con la cultura. Me pareció que faltaba eso, porque la gastronomía aquí está totalmente vinculada a la cultura. Quería hacerlo, porque, desde que llegué, tenía muy claro que era lo que faltaba, pero me tomé varios años para vivir, conocer y experimentar antes de empezar a escribir.

Lo escribió en inglés, pero luego fue traducido al castellano. ¿En algún momento pensó en cómo iba a ser recibido aquí? En muchos momentos. Fue algo que tenía en mente todo el rato: quería hacer algo que, si algún día llegaba a ser traducido, la gente de aquí dijera: ‘Qué bien, este es un buen libro’. Tenía esa presión, pero luego, cuando empecé a investigar y a hablar con gente de Bizkaia, Gipuzkoa o Araba sobre la misma receta, comprobé que tenían respuestas diferentes sobre lo que se debía incluir. Entonces, me dije que si la gente de aquí no se pone de acuerdo, igual no tenía que meterme tanta presión para tener la ‘receta con mayúsculas’.

Para mí, el mayor halago es que la gente de aquí lo reciba bien. Cuando me dieron el premo a la mejor publicación de la Academia Vasca de Gastronomía, fue mucho más importante que algún premio de Estados Unidos. Una amiga me dijo que su abuela se había puesto a leer el libro con un cuaderno y un lápiz para apuntar las cosas que veía que no estaban bien, y no encontró nada para apuntar. Eso fue como: ¡Una abuela de aquí no encuentra ningún fallo! ¡Uau!

Su segundo libro, «The book of pintxos», acaba de publicarse. Este si es de pintxos. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué cuenta? Este libro también pensaba que tenía que existir y quizás va tener más salida comercial. A todo el mundo le encantan los pintxos, pero quería hacer el otro libro primero. Lo más difícil fue sido decidir cuáles son los bares más famosos y qué pintxo elegir de cada bar. Fue un proceso de selección largo. Además, hay muy poco escrito sobre cada pintxo, sobre cómo se inventó, qué es y cuál es la historia de los bares donde se sirven. Creo que Josema Azpeitia [periodista gastronómico] hace un buen trabajo, y en los periódicos también hay artículos puntuales, como los de Mikel Corcuera. En mi caso, primero leí todo lo que había sobre pintxos, que no es mucho; el proceso de hacer el libro consistió en hacer entrevistas, hice unas cien. Estoy muy orgullosa de este proyecto, porque recoge cosas que no están en ningún otro lado. Mientras los bares van cambiando de dueño, estas historias van desapareciendo; para mí, como periodista y escritora, recogerlas es una gran oportunidad.

¿De dónde son esas historias? Al final, un 70% del libro está relacionado con Donostia; es el sitio donde empezó todo y donde más avanzado está el mundo de los pintxos. Un 20% es para Bilbo; un 5%, de Gasteiz y un 5%, de Iruñea, con algún bar de la provincia.

Acaba de hacer una gira de presentación por los Estados Unidos, también ha dado clases de gastronomía. ¿Se siente una especie de embajadora? Supongo que sí; decirlo así suena importante, pero viene de querer enseñar lo que vivo. Cuando volví a los Estados Unidos después de estudiar, quería saber más sobre gastronomía vasca, quería saber cómo es la vida aquí, qué come la gente. Tenía mucho interés. Todo lo que he hecho desde mi blog hasta escribir estos libros ha sido por querer dar esta información a esas personas que son como yo era. Gracias a esta motivación, he llegado a ser una especie de traductora o embajadora. Algo que poco a poco la gente de aquí va reconociendo; pero no empecé como embajadora, fue algo más orgánico y lento. Porque llevo catorce años haciendo lo mismo, manteniendo varios trabajos, sacando la vida adelante. En ningún momento ha sido fácil.

¿Cómo cocinamos y comemos los vascos? Lo más interesante es la importancia que le dais a cada comida, a cada celebración y a cada momento alrededor de la mesa. No veis como tiempo perdido lo de ir al mercado o juntaros con amigos para tomar algo; una parte importante de vuestra agenda la ocupan la hora de comer o de cenar, y eso es muy diferente en otras partes del mundo. Me encanta esto de tomarte este tiempo. Al final, ¿qué es más importante que pasar tiempo con la gente que quieres? Y si hay comida de por medio, mejor.

Hay que decir también que aquí sois unos privilegiados a la hora de escoger productos; los productos del mar son increíbles, y cuando yo misma comparo lo que veo en La Bretxa con el supermercado de Alabama, no hay comparación posible. Aquí se me han abierto los ojos a la hora de mirar el producto; el mar, la huerta, la procedencia de cada producto y la estacionalidad. No voy a decir que todo es genial, porque hay supermercados y cada vez hay más comida rápida, pero habéis mantenido el contacto con las estaciones y la forma de comer de antes.

También tendemos a celebrarlo todo con comida. Nuestra tradición está muy basada en la gastronomía. En el primer libro hablo bastante de que tenéis días señalados para comer cada cosa. Quizás no está escrito en ningún lado, pero si eres de aquí sabes que determinada semana del año va a haber tortas de San Blas (sanblases) y que son ‘buenas’ para la garganta. Pero imagínate venir de fuera y no entender nada.

De vez en cuando pruebas algo y puede que no esté rico; por ejemplo, probar algo como las angulas y decir: ‘No entiendo cómo la gente habla tanto de esto’. Pero bueno, es interesante este vínculo con celebraciones, tradiciones y ritos que desde fuera no tienen sentido, pero aquí vas aprendiendo que son profundas. Si vas a otro pueblo, hay otra serie de celebraciones y días especiales; esa riqueza es lo que falta en un mundo que cada vez es más homogéneo y más globalizado. Es lo que no tiene precio.

Ha dicho alguna vez que le apasiona el arraigo que tienen los vascos con la tierra. En los Estados Unidos se está recuperando el buen comer, lo de dar valor a las huertas y a productos kilómetro cero. Cada vez hay más, pero es algo en lo que tienes que esforzarte, algo que expones en Instagram, no viene de dentro. Y vivir en un sitio donde se da por hecho dar valor a esas cosas me gusta mucho, porque no es disfrutar de algo para luego decirle a la gente que lo has hecho o subirlo a las redes: es disfrutar de algo porque es así y siempre ha sido así.

¿Diría que hay patriotismo gastronómico? Creo que estáis muy orgullosos de lo que tenéis, pero que ha tenido que venir gente de fuera para daros cuenta de lo que tenéis.

¿La gastronomía tiene el poder de mejorar la sociedad? Creo que sí. En el siglo XXI, lo que la gente, las empresas, los Estados quieren es que pensemos en la productividad, en ganar y gastar, y mejorar nuestras vidas con cosas materiales. Pero yo pienso que el verdadero lujo en la vida es disfrutar y una de las formas más fáciles de disfrutar es la gastronomía. Estar en la naturaleza, andar por el monte, son formas de conectar y pasarlo bien. Por un lado, hay algo más abstracto que es disfrutar de los momentos pequeños de la vida, es super importante romper con el día a día y este ciclo de gastar y ganar. Y, por otro lado, en el sistema agroalimentario creo que la gastronomía y el consumidor tenemos una oportunidad de romper con cosas que nos han impuesto desde fuera, como nos impone la industria grande de la alimentación y recuperar cosas más sostenibles. Tenemos voz, decidimos qué comer y en qué gastar.

¿Hay una brecha generacional? En generaciones como la mía o la tuya, y más jóvenes, se está infiltrando la comida de fuera: guacamole en todos los bares, hummus por todos lados… Y eso, sin fundamento, está de moda y lo hacemos. Esto sí que me da pena. Todo cambia y no me gusta estancarme en el pasado y decir qué bueno era todo antes.

También hay otro tema más ligado con los cambios de la economía y el coste de la vivienda y de vivir, es como que todo el mundo tiene que trabajar todo el rato y hay menos tiempo para cocinar. Si no lo haces como una prioridad, acabas recurriendo a comida prefabricada. Yo nunca había pedido comida a domicilio hasta que llegó el covid; creo que la pandemia nos ha cambiado a muchos y algo está pasando. Espero que podamos resistirnos a unos cambios que no son buenos.

No escribe solo para la gente de fuera, también aquí hace una labor en la transmisión. Una de las cosas que pensé fue eso, porque aquí hay libros de cocina que dejan mucho que desear. Dan por hecho que tú vas a saber hacer una salsa, o vas a tener suficiente idea como para no detallar tiempos y medidas. Por eso cuando estaba escribiendo pensé que quería detallarlo todo para que alguien qué no tenga referencia de una abuela o una madre, o no ha visto nunca una salsa verde, la pueda hacer. De esta forma espero que sirva para el futuro y para la gente que no tiene referencias.

Un libro que me gusta mucho es “La cocina vasca”, la de toda la vida. Pero ahí las recetas están en un párrafo, entonces existe el riesgo de perder estas recetas históricas porque no se detallan y no se dan instrucciones claras. Estaban hechas para gente que ya sabía hacerlas, y eso no tiene sentido.

¿Cómo ha cambiado Donostia desde que llegó? Hay un montón de cosas que se pueden comentar. La apertura en los últimos cuatro años de 30 hoteles, por ejemplo. También recuerdo que cuando me instalé en Gros en 2010, nadie de fuera cruzaba el puente, era muy raro que un americano cruzara a Gros para ver o hacer algo; igual el australiano que iba a hacer surf, sí, pero ahora en Gros siempre hay casi tanta gente como en la Parte Vieja.

Es un tema difícil para mí, porque entiendo que los trabajos que hago yo igual atraen gente. Creo que la ciudad ha cambiado mucho, también en el tema de vivienda, hay mucho Air B&B. Si se hubiera regulado mejor, creo que estaríamos en mejor posición para acceder a la vivienda. Por ejemplo, regulaciones para que la gente joven de la ciudad pueda vivir en el centro, para que esto no se convierta en un sitio donde no vive nadie y la gente solo viene a verlo. Porque así pierde el valor y justo pierde lo que la gente viene a ver, que es una ciudad con vida. Es un plan que no sé si se está llevando muy bien, no sé si incluso hay ganas de llevarlo bien; a veces tengo dudas. Siendo de fuera, una madre soltera que tiene que ganarse la vida sola, es como muy difícil ganarte la vida y vivir en el centro de la ciudad.

Fue nominada a tambor de oro, un gran honor para los donostiarras. ¿Está integrada en la ciudad? Me encantaría tener el tambor de oro -risas-, seguiré escribiendo libros hasta que me déis el tambor de oro. La gente de aquí me ha acogido a su manera: al principio con eso de «voy a ver de qué va esta chica». Pero me siento muy afortunada, la acogida fue lenta, pero buena, me siento en casa. Siento que la gente de aquí es muy noble, te dan su palabra y la cumplen, me encanta la comida vasca, la cultura vasca y su gente. Me siento muy afortunada de formar parte de esta ciudad, tengo dos hijas, una ha nacido aquí, las dos son trilingües; si no son de aquí, ¿de dónde son? Sí, yo soy de fuera, pero llevamos tiempo viviendo aquí y nos sentimos de aquí; mi hija mayor es superdonostiarra. Es curioso lo del tema del idioma, ser vasco en euskera es ser euskaldun, y todo tiene que ver con el idioma, y entonces, le digo a mi hija mayor que habla perfectamente euskera: «Eres vasca, no has nacido aquí, pero eres vasca».