EL ESCRITOR DIVINO QUE SE REINVENTÓ COMO SAMURÁI

Medio siglo después de su muerte, Mishima sigue recibiendo el silencio oficial por parte de Japón. Su muy compleja personalidad y el ideario ultraconservador que abanderó provoca que, pese a tratarse de uno los autores japoneses más conocidos del siglo XX, nadie estime oportuno recordarlo.

La mañana del 25 de noviembre de 1970 Yukio Mishima acarició por última vez el manuscrito definitivo de su última novela, “La corrupción de un ángel”, con la que cerró su ambiciosa tetralogía “El mar de la fertilidad”. Ante el espejo se abotonó el uniforme de la Sociedad de los Escudos, el ejército que él mismo creó para velar por el emperador y los valores de un Japón que, en su mente, estaban siendo traicionados. Sus dedos recorrieron las dos filas de botones de una casaca de colores vivos, de diseño tan fastuoso como excesivo, de corte imperial porque así debían vestir quienes habían jurado defender a Hirohito; un emperador que por muy despistado que estuviera ante el avance inexorable de Occidente en su cultura ancestral, era dueño y señor de sus vidas.

Cuatro de sus seguidores irrumpieron en su habitación y con gesto ceremonial le indicaron que todo estaba preparado. Su último destino fue el despacho del General Kanetoshi Mashita, Comandante en Jefe del ejército japonés.

Para el oficial supuso todo un honor recibir al mismísimo Mishima, quien acorde a una fecha tan señalada, portó una lujosa katana del siglo XVI. De improvisto, el general fue maniatado por los recién llegados y Mishima puso sobre la mesa las condiciones que debían ser cumplidas. Ordenó que todos los soldados se reunieran en el patio del cuartel. De no ser cumplido dicho mandato, la cabeza del general Mashita rodaría por el suelo.

Una vez congregada la tropa, Mishima se asomó al balcón del edificio para dirigirse a ellos. Se mostró enérgico, esgrimió un discurso incendiario en el que les recordó que Japón es presa del caos y señalando a los presentes, les dijo «¡Vamos a devolverle a Japón su imagen y a morir haciéndolo. Vemos a Japón emborrachándose de prosperidad y hundiéndose en el vacío del espíritu. Nuestros valores fundamentales como japoneses están amenazados!».

La pose altiva del orador se resquebró un tanto ya que lejos de ver cumplido su deseo de que el ejército saludara su soflama con gritos de entusiasmo, tan solo recibió abucheos y carcajadas. En la planificada mente de Mishima el discurso tuvo una duración aproximada de treinta minutos, pero fue tal el circo que se montó en el patio, que a los cinco minutos decidió concluirlo.

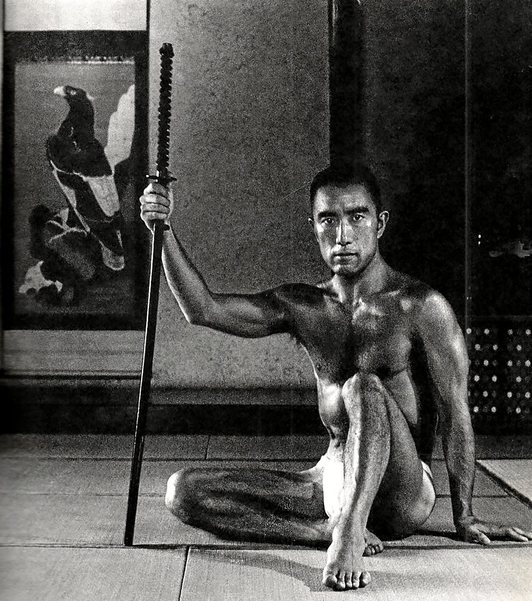

En realidad, los soldados admiraban la obra literaria de Mishima e incluso, algunos de ellos, lo idolatraron de manera secreta cuando, al caer la noche y en la soledad de sus catres, ardieron de deseo con las fotografías en las que Mishima, semidesnudo, lució su musculado cuerpo posando con su katana.

Los soldados tomaron aquella surrealista escena como uno más de los shows a los que les tenía acostumbrados quien, por entonces, fue la persona más célebre de Japón después del mismísimo Hirohito. Tocado en su orgullo, optó por dar por finalizado el primer acto y retornó al despacho del general con intención de escenificar el segundo y último acto de su propia tragedia.

Se quitó la casaca y se arrodilló en el suelo con el torso desnudo. Desenvainó su ancestral espada. Sus dedos palparon el punto exacto de su estómago que debía ser penetrado por la hoja. Ante sus cuatro seguidores, Mishima dejó en el aire sus últimas palabras: «¡Tenno heikai Banzai¡».

Este «¡Larga vida al emperador!» lo repitió tres veces antes de que el acero entrase en él. Mishima se esforzó en mantener una pose heroica mientras aguardó entre gritos ahogados el último tramo del ritual. Uno de sus tres seguidores debía decapitarlo.

Un acto que debió ser heroico y venerable y que se convirtió en una carnicería porque quien debió cercenar su cabeza no lo logró hasta el cuarto intento.

El ritual se completó con otro Seppuku. El del miembro de la milicia que erró en tres ocasiones.

El día anterior Mishima escribió varias cartas. En una de ellas, dirigida a uno de sus fieles, le pidió que su cadáver luciera el uniforme del Ejército de los Escudos, con guantes blancos y una espada en la mano. Y que lo fotografiase para «mostrar que muero no como un hombre de letras, sino como un soldado».

También dirigió varias misivas a sus traductores, a quienes dijo: «tras meditarlo concienzudamente durante cuatro años, he decidido sacrificarme por las viejas y hermosas tradiciones del Japón, que desaparecen velozmente, día a día. Esta es mi última carta. Le deseo una vida muy feliz». Finalmente, escribió una breve esquela: «La vida es breve, pero yo deseo vivir para siempre».

Yukio Mishima tenía 45 años y estaba considerado como el escritor más célebre de Japón. Sus obras se leían con auténtica devoción tanto en Japón como en el resto del mundo, que tampoco fue ajeno y difundía su obra profusamente por el mundo.

Un año antes de acabar con su vida había sido serio candidato al Premio Nobel de Literatura, que finalmente fue concedido a uno de sus mentores, Yasunari Kawabata, quien dijo de Mishima: «Un genio literario como el de Mishima solo lo produce la humanidad cada dos o tres siglos».

Mishima ante su propio vacío

El escritor, cuyo nombre real era Kimitake Hiraoka, nació en 1925 en el barrio tokiota de Yotsuya en el seno de una familia acomodada, y durante su fulgurante carrera ganó los más prestigiosos galardones japoneses. Con solo 16 años publicó su primer relato en una revista literaria, y ya como veinteañero logró el reconocimiento con su novela “Confesiones de una máscara”, donde exploraba los tabúes de la homosexualidad y las falsas apariencias en plena crisis de la identidad nacional nipona tras la II Guerra Mundial.

Entró en la treintena siendo toda una estrella literaria después de publicar “El pabellón de oro”, pero tras la tibia acogida de “La casa de Yoko”, Mishima decidió probar suerte como actor, cantante o modelo, y se entregó a la práctica del culturismo, el kendo –arte marcial de la espada– y el kárate, facetas que impulsaron su proyección mediática.

A los 45 años, y horas antes de intentar movilizar a las tropas del Ejército Imperial, selló el último manuscrito de su obra más extensa y ambiciosa, la tetralogía “El mar de la fertilidad”, en la que recorre la convulsa historia del Japón del siglo XX.

Como escritor dejó 34 novelas, medio centenar de piezas teatrales de géneros que van desde el kabuki y el noh hasta el contemporáneo, 25 libros de historias cortas, 35 ensayos y una película.

Tan apasionado por la antigüedad clásica como por los samurais, su añoranza por el viejo Japón le hacía tachar a sus compatriotas de posguerra de materialistas, «blandos» y occidentalizados.

Curiosamente, Mishima fascinó a Occidente sobre todo durante las primeras décadas tras su muerte, cuando en su país era un autor «maldito» tachado de enajenado, romántico o nihilista, aunque hoy sean pocos los nipones que dudan de su genio literario.

La no menos célebre escritora Marguerite Yourcenar, admiradora de la obra de Mishima, le dedicó un ensayo titulado “Mishima o la visión del vacío”. Entre sus páginas, Yourcenar dejó escrito: «Aquel suicidio no fue, como creen los que nunca han pensado en tal final para sí mismos, un brillante y casi fácil gesto, sino un ascenso extenuante hacia lo que aquel hombre consideraba, en todos los sentidos de la palabra, su fin propio».

Reconocidos otros siete torturados por la Policía y la Guardia Civil

PNV y PSE aprueban una ley que apela a su artículo 145 y tiene solo 7

El servicio de ambulancias de Osakidetza, de camino a urgencias

Peixoto, euskararen eskutik abertzaletu zen betiereko militantea