Ucrania: la desgracia de ser frontera y mito

En plena invasión rusa de Ucrania tras el reconocimiento por Moscú de la independencia –anexión– del Donbass, conviene analizar un país, sito a caballo entre Oriente y Occidente, que se ha convertido en una falla de ruptura en la pugna geopolítica mundial.

Como ocurre con todo epicentro geopolítico, la realidad ucraniana es lo suficientemente compleja como para asumir los posicionamientos maniqueos de una y otra parte, desde los que consideran que Ucrania es poco menos que un país homogéneo que lucha por librarse de Rusia (Occidente) hasta los que, desde el Kremlin, niegan hasta el derecho de Ucrania a ser un Estado al uso, más o menos independiente –como, por otra parte (casi) todos–.

Ucrania (okraina, fronterizo en eslavo antiguo) es un término acuñado en 1569 después de que el que fuera el territorio del Rus de Kiev fuera anexionado por la Confederación Polaco-Lituana, una potencia entonces en alza. Lo llamaron «En la frontera» porque limitaba con la estepa y con poderes seminómadas como los de los tártaros.

La inmensa mayoría de los historiadores, rusos o ucranianos, coinciden en que el Rus de Kiev, fundado en el 882, cuando Moscú era un pantanal, es el origen del imperio ruso.

El Rus de Kiev abarcó un vasto imperio desde el Mar Negro hasta el Báltico, hoy Ucrania, Bielorrusia y Rusia occidental.

Pero la dinastía que lo fundó, llegando de Novgorod (actual Rusia) a Kiev, era vikinga, los rurikid. Un siglo después, con el ya eslavo Vladimir el Grande o Bautista, abraza el cristianismo ortodoxo con el matrimonio con una princesa bizantina.

Los vikingos llegados tras surcar el río Dnieper y asociados al imperio de la Roma oriental (Constantinopla, capital del imperio bizantino), prefiguran no solo lo que hoy es Ucrania sino el germen de Rusia, o mejor dicho y siguiendo el título de los zares (césares), de «todas las Rusias».

Hay autores, pocos, que sostienen que el antecesor directo y la verdadera matriz del Estado ruso fue el imperio mongol de Gengis Khan, en alusión a la conquista de territorio ruso por su sucesora, la Horda de Oro (XIII-XV), y de la que provienen los tártaros, presentes tanto en Crimea como en el Tatarstán ruso, considerados herederos de las tribus mongolas (tata o dada es el nombre de una de ellas) y túrquicas que llegaron en hordas del este.

Los que sostienen esa hipótesis, situados en el panucranianismo, explican así el autoritarismo eurasiático imperante en Rusia. Y reivindican el Rus de Kiev como cuna no de Rusia sino de una Ucrania mítica.

Sirva esta digresión para advertir de que la historia y su mitificación, que implica siempre su descontextualización interesada, puede servir tanto para un roto como para un descosido. Tanto para negar la relación histórica entre Rusia y Ucrania, como hacen los sectores retrógrados y esencialistas ucranianos, como para, como sostiene el propio Putin y sus mecenas ideológicos, insistir en que Ucrania no es sino la «pequeña Rusia».

Ucrania siempre ha sido campo de batalla. Y lo sigue siendo ahora. Polaco-lituanos, suecos, rusos, otomanos, británicos, austro-húngaros, alemanes… todos los imperios se la han disputado. Y eso ha marcado una impronta en su errática configuración en clave nacional.

Podemos resumir, como hace el insustituible analista Rafael Poch en ‘Reventando el polvorín ucraniano’ (CTXT, Contexto y Acción) la diversidad regional ucraniana entre el este (rusófono y ortodoxo adscrito al Patriarcado de Moscú) con el oeste ucraniófono y ortodoxo adscrito al Patriarcado de Kiev o católico uniata.

Pero todo es más complejo. Ruth Ferrero (‘Ucrania, de la Revolución del Maidán a la Guerra del Donbass’), señala que la realidad ucraniana no se limita a la adscripción étnica (un 73% se declara ucraniano y un 23% ruso). Así, hasta un 29,6% tenía en 2000 el ruso como lengua materna, muchos ucranianos.

La división religiosa tampoco se corresponde fielmente a la étnica. Solo el 50,4% son ortodoxos fieles al Patriarcado de Kiev.

Otra división remite al «cleavage mundo rural-mundo urbano/industrial». El oeste ucraniano es rural a excepción de la ciudad de Lviv, en la frontera con Polonia. El este concentra los centros industriales.

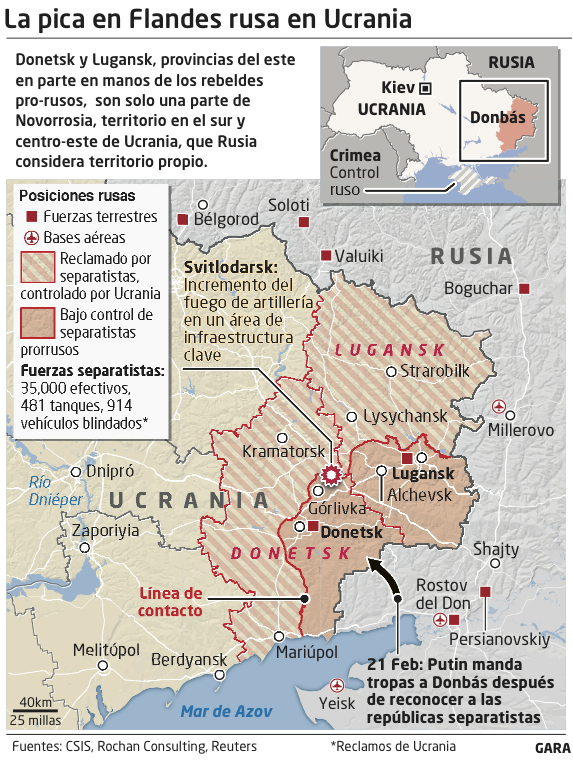

Lo que nos lleva a una última división. Es el este el que provee al país de productos manufacturados, minerales y carbón. Lo que explica la renuencia de Kiev a otorgarle un estatus federal y el interés de Moscú en ahogar a la viabilidad de la economía ucraniana con su pica en Flandes en el Donbass.

El propio Poch matiza que no hay una sino tres Ucranias. De un lado, Galitzia, sometida históricamente a Polonia y al imperio austro-húngaro, greco-católica (o uniata), ucraniófona y donde en el siglo XIX surge, como en tantos otros pueblos y naciones europeas, el nacionalismo, esencialista, ucranio.

El centro, con Kiev como referente, se declara mayoritariamente ucraniano, sobre todo desde la independencia, pero es más rusófono –el ruso ha sido la lengua de las ciudades–.

Finalmente, Novorossia, un arco que va desde Jarkov, en el norte, hasta Odesa en el sur-oeste y al este hasta la frontera oriental, mayoritariamente rusoparlante y con gran población que se define como rusa.

Volviendo a Ferrero, «el proceso de construcción de la identidad nacional ucraniana estuvo ligado, como en otros países (…) a las luchas centrífugas contra los imperios multinacionales…», y «los territorios que hoy componen el Estado ucraniano son el producto de múltiples cambios provocados por los conflictos bélicos (…) fundamentalmente a lo largo del siglo XX».

Tiene razón Rusia cuando afirma que Ucrania no fue un Estado independiente hasta 1991, con la disolución de la URSS, salvo el interregno de tres años que va desde la Revolución rusa de 1917 hasta el final de la guerra civil. También es cierto que Novorrosia, término acuñado por el zarismo para designar a la región conquistada al Janato de Crimea, alineado con los otomanos, en los siglos XVII y XVIII, nunca fue parte de Ucrania hasta 1921, cuando la recién fundada URSS, que agruparía a 15 repúblicas, incluida Ucrania, se la cedió, porque, señala Poch, «a los bolcheviques les interesaba una base obrera en el gran universo campesino de Ucrania».

Es esa cesión, y el reconocimiento de Ucrania como una república con derecho de autodeterminación, el gran error que imputa Putin a Lenin y a la URSS. Pero no es el único.

El presidente ruso critica a su vez a su, este sí, admirado Stalin, por utilizar la II Guerra Mundial para incorporar a Ucrania territorios del antiguo imperio Austro-húngaro, de Rumanía y de Polonia, incluida Galitzia, foco del nacionalismo ucraniano (Poch). Ucrania se desplaza así hacia el oeste (Ferrero).

El movimiento que cierra el triángulo que enerva a Putin y al panrusianismo es el regalo de Crimea a Kiev por el sucesor de Stalin, Nikita Jruschov, en el 300 aniversario de la reunificación de «todas las Rusias».

El sucesor del georgiano es ucraniano y muchos historiadores coinciden en que su decisión fue una contrapartida por la hambruna (Holodomor), provocada por la colectivización de la tierra en Ucrania impuesta por Stalin en los años 30 (entre 3,5 y 7 millones de muertos).

Poch recuerda que «hubo hambrunas similares en el Don, Kuban, Volga.. y en Kazajistán». Yuri Slezkine, autor de ‘La casa eterna (saga de la Revolución rusa)’, coincide en que la zona proporcionalmente más castigada fue Kazajistán, que perdió a ¡la mitad! de su población entre muertos y emigrados.

Todo ello es cierto, como tampoco es descartable un impacto de la crisis económica global desde la I Guerra Mundial.

Pero, sin olvidar la tragedia, que evidencia el grado de instrumentación del sufrimiento humano en aras a logros económicos en algunas fases del comunismo (la China de Mao sufrió también una catastrófica hambruna), lo importante es la dimensión histórica de este drama para el nacionalismo ucraniano, que inicialmente era antipolaco, no anti-ruso.

El holodomor es el mito fundacional de la nación ucraniana en contraposición a Rusia. Y explica, aunque no justifica, el colaboracionismo de parte de la población ucraniana occidental con el nazismo en su invasión de la URSS. No fueron los únicos (tártaros, chechenos, cosacos nostálgicos del nazismo...) Pero la hambruna no agota la explicación de ese colaboracionismo. Y es que Ucrania ya había sido escenario de la pugna entre rojos (soviéticos) y blancos (zaristas) en la guerra civil.

Tampoco todo era entonces blanco y negro (rojo, en este caso). Nestor Majno, con su «ejército campesino y un gran componente social libertario y nacional ucraniano, luchó contra unos y contra otros. Y Majno es reivindicado por ello como figura nacional por el nacionalismo ucraniano.

Pero su gran figura es Stepan Bandera, un líder colaboracionista que siguió luchando contra la URSS con apoyo de la CIA hasta entrados los cincuenta. Es precisamente el movimiento de los «banderovski» el precursor de grupos panucranios y antirrusos como el partido Ruj en la Revolución Naranja de 2004, o Svoboda en el EuroMaidan de 2014, que, junto con otros pequeños partidos, configuran un espectro ultraderechista y hasta neonazi.

Estos movimientos, minoritarios, se han aprovechado de la pulsión nacionalista ucraniana que los altos cargos del partido en Ucrania y los oligarcas locales fomentaron desde la independencia en 1991 para intentar marcar la agenda política.

Y son un poder fáctico que ha impedido que Kiev haya accedido a negociar una solución federal en el este rusófono.

Pero de ahí a negar la identidad nacional ucraniana o, en su caso, a caricaturizarla como puro nazismo va un trecho.

Es cierto que el Gobierno pro-occidental surgido del EuroMaidan se estrenó derogando una ley que equiparaba el ruso como lengua cooficial. Impulsada, por cierto, dos años antes por el prorruso Viktor Yanukovich, el mismo que en 2010 había firmado un acuerdo con Rusia por el que prorrogaba la base naval rusa de Sebastopol, y que en 2013 suspendió el Acuerdo de Asociación y Libre Comercio con la UE, decisión que encendió la chispa de la revuelta.

El nacionalismo ucraniano tiene su razón de ser. En la discriminación lingüística, menor en tiempos de la URSS –para no pocos rusos la variante eslava que es el ucraniano no es más que un dialecto ruso «difícil de entender»–, y en el desprecio con el que les ha tratado históricamente Moscú, comparable al de los irlandeses en Inglaterra o el de los andaluces en el Estado español (salvando distancias).

Otra cosa es el intento de sectores nacionalistas ucranianos de reformatear la compleja historia del país. Como hace Putin, quien niega que Ucrania exista mientras la invade a bombazos.

Unos y otros se han conjurado para impedir que Ucrania sea lo que es, un lugar de frontera y, por tanto, un posible puente entre Oriente y Occidente. Por encima de peligrosos mitos y leyendas.

«Manhattan, Santa Katalina eta Ipar kanalean galdutako 'kokoak' topatzen joango gara udaran»

Si el futuro es China, ¿qué hacer hoy?

EH Bildu postula a Euskal Herria como «nación de libertad» y ve factible un nuevo «campo base»

Un fallecido y una herida grave, vecinos de Zornotza, en un accidente en Aragón